Comment choisir une bonne formation ornitho ? Méthodes, critères, outils : le guide complet pour progresser efficacement, même en partant de zéro.

Dans ce guide

🧭 Introduction : Pourquoi ce guide ?

Depuis quelques années, l'intérêt pour la nature ne cesse de croître. Les balades en forêt ou en bord de rivière ne sont plus de simples promenades : elles deviennent des occasions d'observer, de comprendre, de nommer. Et parmi tous les êtres vivants qui peuplent nos paysages, les oiseaux occupent une place à part. On les entend avant de les voir, ils sont partout, familiers et mystérieux à la fois.

Face à cet engouement, l'offre de formation explose. Livres spécialisés, vidéos pédagogiques, stages naturalistes, MOOC, applications de reconnaissance automatique, formations en ligne... Il n'a jamais été aussi facile de se lancer.

L'offre est vaste, mais progresser en profondeur reste compliqué.

Beaucoup de curieux, pourtant motivés, abandonnent après quelques semaines :

- Les chants se mélangent.

- Les silhouettes se confondent.

- La mémoire ne suit pas.

- Et l'enthousiasme initial s'éteint doucement.

C'est pour éviter ces écueils que ce guide a été conçu.

Son objectif : vous aider à faire des choix éclairés, à éviter les fausses pistes et à trouver l'approche qui vous conviendra le mieux, que vous soyez débutant complet ou amateur désireux de progresser.

Vous découvrirez :

- Ce qui fait une bonne formation d'ornithologie, selon les sciences de l'apprentissage et l'expérience de terrain

- Comment identifier vos besoins réels, en fonction de votre niveau, de votre temps disponible, et de vos objectifs

- Quels sont les pièges fréquents des formations ou contenus en ligne

- Et surtout : comment progresser durablement, en quelques minutes par jour, sans vous décourager ni vous perdre dans la masse d'informations disponible.

Ce guide vous accompagnera dans votre réflexion, pour vous permettre de choisir une formation qui vous correspond vraiment, et qui vous fera progresser dans la durée.

I. 🌿 Pourquoi apprendre à reconnaître les oiseaux ?

1.1 Le plaisir de la connaissance du vivant

Apprendre à reconnaître les oiseaux, ce n'est pas seulement accumuler des noms ou cocher des cases sur une liste. C'est, avant tout, réapprendre à regarder.

Dans nos vies souvent rythmées par les écrans, les sollicitations multiples et des cadences de vie toujours plus soutenues, les oiseaux sont là, tout autour de nous, mais invisibles. On les entend chanter sans y prêter attention. On les aperçoit dans les arbres, mais on ne sait pas les nommer. Pourtant, dès qu'on commence à poser un nom, à identifier un chant, à repérer un comportement... le paysage se transforme.

Reconnaître un oiseau, c'est ouvrir les yeux sur quelque chose qu'on ne voyait pas vraiment avant. On ne regarde plus un "oiseau", mais un rougequeue noir perché sur une gouttière, une mésange bleue en vol stationnaire, une sittelle qui descend le tronc la tête en bas. C'est un petit changement dans la façon de regarder, mais qui transforme profondément notre rapport au monde.

Les premières reconnaissances laissent une trace forte. Elles génèrent un impact émotionnel profond, parce qu'elles connectent une observation simple à une connaissance claire. Ce n'est plus flou, c'est identifié et nommé. On se sent soudain plus proche du vivant, plus ancré dans le monde réel.

C'est souvent là que naît la motivation à apprendre : non par désir de savoir encyclopédique, mais par goût d'affiner son regard, de comprendre ce qu'on observe, et d'être capable de le partager avec d'autres.

1.2 Les bénéfices cognitifs et émotionnels

Apprendre à reconnaître les oiseaux, c'est aussi entraîner son esprit. L'observation régulière mobilise des compétences essentielles : la concentration, la mémoire, la finesse d'attention. On apprend à remarquer les détails, une forme de bec, une nuance de chant, un comportement furtif, et à les connecter à des ancrages mentaux formés au fil de l'apprentissage. Ce travail de sélection, de comparaison et de mémorisation stimule les capacités cognitives en profondeur, parfois sans même qu'on s'en rende compte.

Mais au-delà de l'aspect cognitif, il y a un effet plus global, plus concret : on se sent bien. L'identification des oiseaux favorise une forme d'ancrage, un retour au réel, une attention plus calme et plus présente au monde. Beaucoup d'apprenants parlent d'un apaisement, d'une curiosité renouvelée, d'un plaisir à se laisser surprendre.

C'est une activité qui combine le mouvement et l'attention, la connaissance et le vivant. Elle donne à chaque sortie, aussi simple soit-elle, une profondeur nouvelle. On ne traverse plus un paysage, on l'habite. On n'écoute plus du bruit, on reconnaît une présence.

II. 🧠 Les bases de l'apprentissage ornithologique

2.1 Ce que signifie vraiment "reconnaître un oiseau"

Reconnaître un oiseau, ce n'est pas simplement savoir mettre un nom sur une photo. C'est être capable de croiser une espèce dans des conditions réelles, souvent imparfaites (lumière changeante, mouvement rapide, observation partielle), et de mobiliser plusieurs indices pour l'identifier avec justesse.

C'est une compétence composite, qui repose sur trois grands types d'indices :

- Des repères visuels : la couleur du plumage, bien sûr, mais aussi la forme générale, la taille relative, la silhouette en vol, ou encore des détails comme une barre alaire, une calotte, une tache sur la joue.

- Des indices sonores : les chants et les cris, qui peuvent être très caractéristiques, parfois plus fiables que l'apparence. Certains oiseaux se ressemblent énormément visuellement, mais se distinguent parfaitement à l'oreille.

- Des comportements et contextes : habitat fréquent, posture, type de vol, attitude alimentaire, moment de la journée... Tous ces éléments, une fois intégrés, aident à affiner une identification.

C'est donc une activité multisensorielle, où l'on apprend à combiner des observations visuelles, auditives et comportementales. Et c'est justement cette combinaison qui permet, petit à petit, de passer de l'incertitude à la reconnaissance claire.

2.2 Pourquoi la mémoire nous fait défaut

Beaucoup de personnes commencent à apprendre les oiseaux avec motivation... mais abandonnent rapidement, convaincues qu'elles "n'ont pas de mémoire". En réalité, ce n'est pas une question de capacité, c'est une question de méthode.

📌 Première cause : la surcharge cognitive

Lorsqu'on découvre une espèce, on est souvent submergé d'informations : plumage, chant, habitat, comportement, nom scientifique, différences mâle/femelle... Le cerveau essaie de tout retenir d'un coup, sans hiérarchie, et n'encode presque rien durablement. Résultat : après quelques jours, tout s'embrouille.

📌 Deuxième cause : l'apprentissage passif

Beaucoup de supports (guides papier, vidéos, apps) se contentent de présenter les espèces... mais ne sollicitent jamais activement la mémoire. On regarde, on écoute, mais on ne se teste pas. Or, sans effort de rappel, l'information passe sans s'ancrer.

📌 Troisième cause : l'absence de révision planifiée

La mémoire humaine fonctionne par rappels successifs. Une information vue une fois est vite oubliée. Sans système de révision structuré, chaque session d'apprentissage recommence presque de zéro, comme si rien n'avait été acquis. C'est décourageant, et inefficace.

L'oubli n'est pas un échec personnel, mais une conséquence logique d'un apprentissage mal conçu. À l'inverse, un système bien pensé peut transformer une "mauvaise" mémoire en une mémoire efficace, stable et durable.

2.3 Ce que disent les sciences cognitives

Si tant d'apprenants abandonnent malgré leur motivation, c'est que la plupart des formations, même bien intentionnées, ne sont pas alignées avec le fonctionnement réel de la mémoire humaine. Or, depuis plusieurs décennies, les sciences cognitives ont mis en lumière des principes robustes pour ancrer durablement les connaissances.

Parmi eux, trois sont particulièrement pertinents pour l'apprentissage de l'ornithologie : la répétition espacée, la restitution active et la comparaison ciblée.

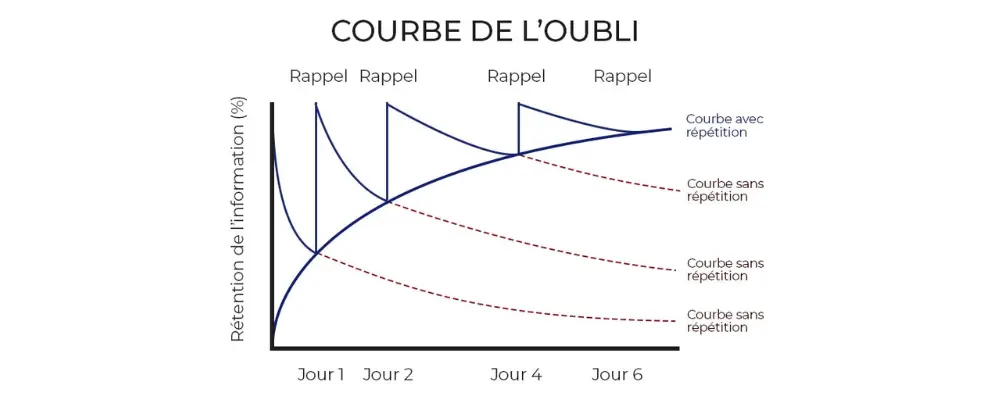

🔁 1. La répétition espacée

La mémoire humaine est construite pour oublier. C'est un mécanisme normal, même souhaitable : il permet de filtrer l'information inutile et de ne retenir que ce qui a de la valeur à long terme.

Mais pour qu'une information soit considérée comme "importante", le cerveau doit la croiser plusieurs fois. C'est le principe fondamental de la répétition.

C'est là qu'intervient la répétition espacée, l'un des outils les plus puissants validés par les sciences cognitives (Ebbinghaus, 1885 ; Kang, 2016), pour renforcer la mémoire à long terme.

Le principe : on retient mieux quand on revoit une information juste avant de l'oublier. Si l'on révise trop tôt, on perd son temps. Trop tard, on repart de zéro. La solution : espacer les révisions progressivement, selon le niveau de maîtrise.

De nombreuses études (notamment Kang, 2016) ont montré que cette méthode multiplie par 2 à 3 l'efficacité d'un apprentissage.

Ce processus crée une trajectoire d'apprentissage personnalisée, où chaque connaissance évolue à son propre rythme. On ne révise pas tout, tout le temps, mais seulement ce qui a besoin d'être revu, au bon moment.

C'est particulièrement crucial dans un apprentissage comme l'ornithologie, où chaque espèce implique plusieurs paramètres à mémoriser : couleur, forme, comportement, cri, habitat, saisonnalité...

Sans système de révision intelligent, ces informations s'effacent, se mélangent ou restent trop floues pour être mobilisées sur le terrain. Avec la répétition espacée, on consolide chaque repère progressivement, et on évite la surcharge cognitive liée à la relecture massive ou désorganisée.

🧠 2. La restitution active

Un autre biais courant dans l'apprentissage est de croire qu'on a "retenu", simplement parce qu'on a relu ou reconnu l'information. En réalité, reconnaître n'est pas savoir.

Les recherches montrent que la mémoire s'ancre bien mieux lorsqu'on est obligé de se souvenir par soi-même, sans aide. C'est le principe de la restitution active.

Concrètement, cela passe par des exercices où l'on doit retrouver l'information soi-même, sans être aidé par des choix multiples ou des indices. On lit une question, on cherche la réponse de mémoire, puis on vérifie. On peut aussi s'entraîner à l'écrit ou à l'oral, en reformulant ce qu'on a appris.

Ce type d'effort cognitif, bien qu'un peu plus exigeant, renforce la consolidation neuronale et permet une mobilisation plus rapide sur le terrain.

🔍 3. La comparaison ciblée

Apprendre chaque espèce séparément permet de construire une base solide, mais pour affiner sa reconnaissance, la comparaison ciblée peut aussi être un levier extrêmement efficace.

Le cerveau mémorise d'autant mieux qu'il peut mettre en contraste deux éléments proches : il retient plus facilement ce qui les différencie que ce qu'ils sont chacun isolément.

C'est particulièrement utile en ornithologie, où de nombreuses espèces se ressemblent.

Les voir côte à côte, entendre leurs chants à la suite, observer leurs différences de silhouette ou de comportement, permet de fixer plus solidement les bons repères, et d'éviter les confusions persistantes.

III. 🎓 Les formats de formation disponibles

3.1 En présentiel : stages, clubs, sorties guidées

L'ornithologie de terrain s'est historiquement transmise par la pratique et la compagnie des passionnés. Avant l'ère numérique, apprendre à reconnaître les oiseaux signifiait souvent accompagner un naturaliste expérimenté sur le terrain, jumelles en main. Aujourd'hui encore, les stages ornitho, les sorties organisées et les clubs locaux restent des formats d'apprentissage très appréciés, particulièrement pour les débutants.

✅ Les avantages d'un apprentissage en présentiel

Le premier atout évident, est l'immersion directe dans le milieu naturel. Observer les oiseaux dans leur environnement réel, entendre leurs chants en conditions, noter leur comportement en contexte, tout cela permet de créer des ancrages puissants dans la mémoire. Il ne s'agit pas seulement de voir un oiseau, mais de le vivre : l'endroit, le moment, la lumière, la météo... Ces éléments rendent la reconnaissance plus vivante, plus sensorielle, et souvent plus durable.

L'autre force du présentiel, c'est le contact humain. Être guidé par une personne expérimentée permet :

- d'obtenir des explications ciblées,

- de poser des questions spontanées,

- d'être corrigé ou orienté en temps réel,

Enfin, pour beaucoup, l'apprentissage est plus motivant en groupe : on se sent soutenu, on progresse ensemble, on découvre des espèces que l'on n'aurait pas croisées seul, et on partage ses découvertes. Cela joue un rôle fort dans l'engagement et la confiance en soi.

⚠️ Mais aussi des limites à connaître

Malgré ses qualités, l'apprentissage en présentiel n'est pas toujours suffisant pour construire une compétence autonome, surtout sur le long terme.

D'abord, il est ponctuel : un stage dure deux jours, une sortie quelques heures. Si l'enthousiasme est là, l'ancrage est souvent fragile. Sans révision structurée ensuite, les espèces observées s'oublient vite. La mémoire, on l'a vu, a besoin de répétition dans le temps pour consolider ce qu'elle a perçu sur le moment.

Ensuite, le rythme est collectif, rarement adapté à chacun. Dans un groupe, certains auront déjà des bases, d'autres seront perdus. Le guide fait de son mieux pour contenter tout le monde, mais chacun apprend à sa vitesse. Pour les plus débutants ou les plus timides, cela peut générer frustration ou décrochage.

Il y a aussi une dimension logistique non négligeable : disponibilité des stages, distances à parcourir, budget à prévoir, météo incertaine... Tout le monde ne peut pas suivre ce type de format de façon régulière.

Enfin, peu de ces sorties sont structurées pédagogiquement comme une vraie formation : il manque souvent une progression pensée, des supports de consolidation, un système de révision ou de suivi personnalisé.

Les stages et sorties guidées sont excellents pour débuter, se reconnecter au terrain, raviver la motivation ou progresser sur un point particulier. Ils permettent de voir les oiseaux "en vrai", en conditions réelles.

Cependant, ils gagnent à être complétés par des apprentissages plus réguliers, plus personnalisés, pour renforcer la mémorisation et structurer les acquis. Aujourd'hui, de nombreuses personnes choisissent de combiner le présentiel avec une formation en ligne, afin de progresser à leur rythme, entre deux sorties, et ainsi, ne plus tout oublier entre deux balades.

3.2 Livres, PDF, guides papier

Autre format classique d'apprentissage ornithologique : les livres spécialisés, les guides naturalistes illustrés et les PDF ou documents imprimables. Ils occupent une place importante dans la culture ornitho, et à juste titre : ils constituent une mine d'informations structurées, souvent de grande qualité, accessibles à tout moment.

✅ Un excellent support de référence

Un bon guide ornitho, qu'il soit en version papier ou numérique, permet :

- de trouver rapidement une information sur une espèce observée (taille, régime alimentaire, comportement...),

- de comparer des illustrations,

- de relire à tête reposée des données précises : migration, répartition, nidification, etc.

C'est également un format rassurant : pouvoir feuilleter, annoter, ou tout simplement prendre le temps d'observer une planche illustrée reste un plaisir particulier. Certains guides de terrain sont d'ailleurs conçus pour être emportés en balade, et permettent de vérifier une identification à chaud.

Les documents PDF ou les ouvrages disponibles en téléchargement (qu'ils soient créés par des associations, des passionnés ou des organismes de formation) ont également leur utilité : ils complètent souvent un apprentissage en ligne ou un stage par des fiches synthétiques ou des supports pédagogiques.

⚠️ Mais un format peu adapté aux débutants

Malgré leurs qualités, les livres et supports imprimés posent des difficultés dès lors qu'on débute vraiment l'apprentissage.

La première est que ces documents sont faits pour être consultés, pas pour être appris. On y entre par besoin, rarement par progression. Il n'y a généralement ni parcours guidé, ni système de mémorisation, ni structure pensée pour l'assimilation progressive. Cela donne parfois l'illusion d'un savoir acquis... alors qu'en réalité, très peu d'informations sont retenues à long terme.

Ensuite, ces formats supposent une capacité à s'auto-orienter : par où commencer ? Quelle espèce prioriser ? Comment savoir si l'on progresse ? Rien ne l'indique vraiment. Pour un débutant, cela peut vite devenir décourageant ou déroutant, surtout face à des ouvrages très denses couvrant plusieurs centaines d'espèces.

Autre difficulté : la passivité de l'apprentissage. Lire, observer, même attentivement, ne suffit pas. Sans effort de rappel, sans mise en situation, sans révision, la mémoire ne consolide pas. C'est un point que les sciences cognitives ont largement démontré : la répétition passive est peu efficace, surtout face à une masse importante d'informations comme en ornithologie.

Enfin, même les meilleurs guides présentent des limitations sensorielles. Une illustration reste figée, et ne permet pas toujours de bien saisir un comportement, un chant, ou une attitude typique. Certains guides sont certes accompagnés de QR codes vers des sons ou vidéos, mais cela reste accessoire, et rarement intégré à une logique pédagogique.

Les livres, PDF et guides sont d'excellents compléments pour structurer ses connaissances, relire une information, ou approfondir un point précis. Ils restent des supports de référence incontournables, y compris pour les plus avancés.

Mais ils sont rarement suffisants pour initier une progression structurée, ou pour accompagner un débutant dans les étapes successives de l'apprentissage. Ils gagnent à être couplés à des formats plus interactifs, plus actifs.

3.3 Applications mobiles et vidéos

Les applications de reconnaissance automatique (photo ou audio) ont transformé en quelques années la manière dont le grand public entre en contact avec les oiseaux. Simples d'utilisation, disponibles à tout moment, elles permettent d'obtenir en quelques secondes le nom probable d'un oiseau vu ou entendu, simplement en capturant un chant ou une image. Cette promesse technologique séduit : des millions de personnes utilisent désormais ces outils pour identifier ce qu'ils croisent sur le terrain.

✅ Un point d'entrée efficace, accessible à tous

Leur principal atout est clair : elles rendent l'ornithologie immédiatement accessible, sans prérequis ni matériel spécifique. Il suffit de sortir son téléphone, d'ouvrir l'application, et de laisser le micro ou l'appareil photo faire le travail. Certaines d'entre elles (comme Merlin, BirdNET, ou Bird ID) offrent même des suggestions classées par probabilité, des extraits audio de comparaison, ou des mini-fiches descriptives.

C'est une porte d'entrée précieuse pour ceux qui n'osent pas "se lancer", qui n'ont jamais appris à reconnaître une espèce par eux-mêmes, ou qui cherchent simplement à mettre un nom sur un chant entendu en balade. Elles permettent aussi de vérifier rapidement une hypothèse, ou de gagner en confiance sur certaines espèces déjà connues.

⚠️ Mais un apprentissage... qui n'en est pas un

Pour autant, ces applications ne sont pas des outils d'apprentissage à proprement parler. Elles identifient à votre place, mais ne vous aident pas vraiment à retenir.

En vous donnant directement la réponse, elles court-circuitent l'effort mental nécessaire à la mémorisation. Le cerveau ne cherche pas, ne compare pas, ne restitue pas. Il consomme une information externe... puis l'oublie aussitôt. C'est un phénomène bien connu : la reconnaissance (délégée) n'est pas la connaissance (acquise).

Pire encore : ces applications peuvent renforcer la confusion. Beaucoup d'espèces se ressemblent visuellement ou vocalement. En l'absence d'un système structuré, l'utilisateur retient mal les différences, et risque de prendre pour acquis une réponse qui est, parfois, incertaine ou erronée. Les performances de reconnaissance varient en fonction des conditions d'enregistrement, du bruit ambiant, de la qualité de la photo, et les erreurs, bien qu'inévitables, sont rarement expliquées.

📺 Et les vidéos dans tout ça ?

Les vidéos pédagogiques (YouTube, réseaux sociaux) peuvent apporter un complément : découvrir une espèce, écouter un chant, observer un comportement. Certaines chaînes sont bien construites, d'autres très superficielles. Le problème reste le même : la plupart sont conçues pour être regardées, pas pour être assimilées.

Elles n'offrent ni parcours, ni évaluation, ni système de révision. On les consomme... et on passe à autre chose.

Les applications de reconnaissance sont des outils d'assistance, pas des outils d'apprentissage. Elles sont utiles, pratiques, et motivantes, mais ne remplacent pas une formation structurée, basée sur l'effort de rappel, la répétition et la comparaison active.

Quant aux vidéos, elles peuvent susciter la curiosité, illustrer un point précis, ou enrichir un contenu existant, mais elles ne suffisent pas à elles seules pour progresser durablement.

Pour apprendre à vraiment reconnaître les oiseaux, ces outils doivent être considérés comme des compléments, et non comme des solutions principales.

3.4 Formations en ligne : panorama complet

Avec l'essor du numérique et l'intérêt grandissant pour la nature, les formations en ligne sur l'ornithologie se sont multipliées ces dernières années. Mais sous l'étiquette "formation", on trouve des formats très différents, aux niveaux d'accompagnement et d'efficacité pédagogique très variables. Pour s'y retrouver, il est essentiel de distinguer trois grandes catégories : les MOOCs naturalistes, les chaînes YouTube éducatives, et les formations pédagogiques structurées.

🎓 1. Les MOOCs naturalistes

Certains organismes publics, associations ou universités proposent des cours en ligne gratuits ou semi-gratuits, souvent sous la forme de MOOCs (Massive Open Online Courses). Ces formations abordent des thèmes comme la biodiversité, les oiseaux des jardins, ou l'évolution du comportement des oiseaux. Elles sont généralement proposées à des dates fixes, avec un calendrier de diffusion, des vidéos, des quiz et parfois des forums.

✅ Leur atout : une rigueur scientifique appréciable, des contenus validés par des experts, et une bonne accessibilité.

⚠️ Leur limite : ce sont souvent des contenus généraux, peu interactifs, sans accompagnement réel ni système de progression individualisé. Et surtout, ils ne développent pas la compétence de reconnaissance de terrain : ils informent plus qu'ils ne forment.

📺 2. Les chaînes YouTube éducatives

YouTube regorge de vidéos sur les oiseaux : balades commentées, portraits d'espèces, extraits sonores, conseils d'observation... Certaines chaînes se distinguent par leur qualité, leur vulgarisation claire ou leurs images de terrain.

✅ Leur atout : c'est un format accessible, gratuit, stimulant, qui permet de découvrir des espèces et d'élargir sa culture naturaliste.

⚠️ Leur limite : ces contenus sont rarement organisés en parcours progressif. Ils ne proposent ni méthode, ni quizz, ni plan de révision. On apprend en regardant... mais rarement en retenant. Le saut entre la vidéo et la compétence réelle reste donc difficile à franchir.

🧠 3. Les formations pédagogiques structurées

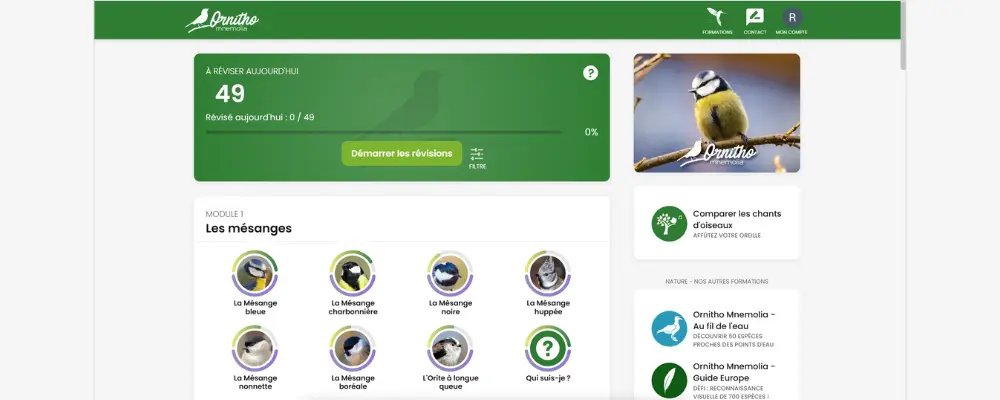

Plus rares mais en plein développement, certaines plateformes proposent de véritables parcours pédagogiques, conçus selon les principes des sciences cognitives. L'objectif n'est plus seulement d'informer ou d'inspirer, mais de permettre aux apprenants d'acquérir une compétence concrète et durable.

Ces formations sont généralement :

- modulaires et progressives (notions introduites pas à pas),

- interactives (quizz, exercices...),

- accompagnées d'un système de révision,

- orientées vers une application terrain (écoute, reconnaissance visuelle, comportement...).

Certains programmes vont encore plus loin avec des outils originaux : comparateurs de chants ou d'espèces, cartes à collectionner, suivi personnalisé...

✅ Leur atout : une approche complète et efficace, qui respecte le fonctionnement de la mémoire et la réalité du terrain.

⚠️ Leur limite : elles sont généralement payantes, et demandent un engagement régulier, même court. Mais ce sont aussi les seules à proposer une vraie montée en compétence sur la durée.

Toutes les formations en ligne ne se valent pas, et ce n'est pas qu'une question de contenu, mais de structure et de méthode. Une bonne formation ne vous noie pas sous les espèces : elle vous apprend comment apprendre, comment retenir, comment progresser.

C'est là que la pédagogie fait la différence.

IV. ✅ Comment reconnaître une bonne formation en ligne ?

4.1 Contenu progressif, structuré, modulable

L'un des premiers critères d'une bonne formation en ligne, c'est la qualité de sa structuration. Une formation efficace ne se contente pas d'empiler des fiches espèces ou des vidéos explicatives : elle propose un chemin clair, gradué, et adapté à l'apprenant.

🎯 Une progression pensée pour accompagner l'apprentissage

L'apprentissage de la reconnaissance des oiseaux implique de jongler avec un grand nombre de données : sons, formes, comportements, milieux... Sans un fil conducteur, on se perd vite. Une bonne formation doit donc proposer :

- un parcours en modules,,

- des objectifs explicites à chaque niveau,

- une organisation logique : commencer par les espèces les plus fréquentes, les milieux familiers, les chants les plus distinctifs, etc.

Cela permet à l'apprenant de sentir qu'il progresse : il ne "regarde pas du contenu", il construit une compétence.

🧩 Une adaptabilité au niveau réel de l'apprenant

Chaque personne arrive avec un bagage différent : certains ont déjà quelques bases, d'autres partent de zéro. Une bonne formation doit pouvoir :

- laisser avancer plus vite là où l'on est à l'aise,

- proposer des révisions ciblées sur les notions non maîtrisées,

- offrir un rythme souple, compatible avec les contraintes du quotidien.

Cela implique une certaine modularité : pouvoir reprendre là où on s'est arrêté, naviguer librement dans les contenus, revenir sur une espèce ou un chant, adapter la durée des sessions...

C'est cette souplesse qui permet de tenir dans la durée. Car l'apprentissage ornitho ne se fait pas en une semaine : il demande de la régularité, mais aussi de la bienveillance envers son propre rythme.

En résumé, un bon contenu pédagogique :

- s'organise en étapes cohérentes,

- et laisse à chacun la liberté de progresser à son rythme, sans jamais se sentir perdu.

4.2 Multimodalité : audio, image, vidéo, texte

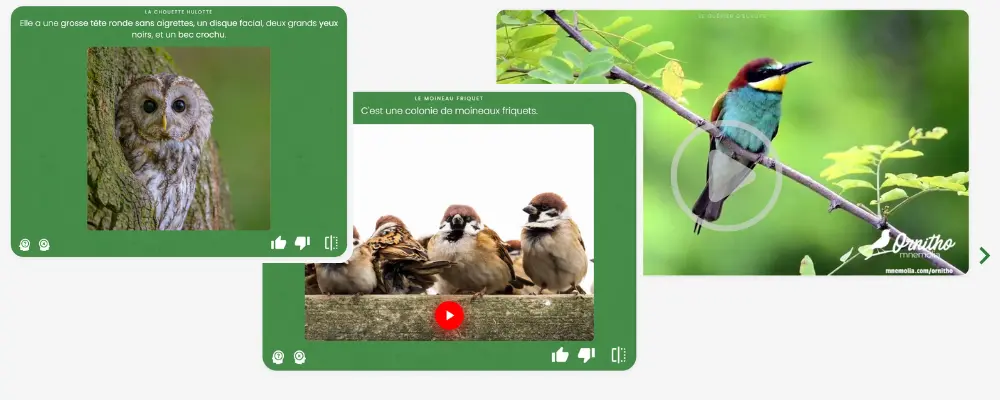

Reconnaître un oiseau ne passe pas uniquement par la lecture d'une fiche descriptive. C'est une compétence sensorielle et contextuelle, qui mobilise à la fois la vue, l'ouïe, la mémoire et l'attention. Une bonne formation en ligne doit donc proposer des formats variés, pour répondre à cette réalité.

🎧 Le son : incontournable pour les chants et cris

De nombreuses espèces se distinguent avant tout par leur chant ou leur cri. Pour certaines (rossignol, pouillot véloce, grive musicienne...), l'identification sonore est même plus fiable que l'identification visuelle, surtout en milieu boisé ou dense.

Une bonne formation doit donc permettre :

- d'écouter des extraits sonores clairs, bien isolés,

- de revenir en arrière, ralentir, comparer,

- de s'entraîner activement à reconnaître une espèce sans la voir.

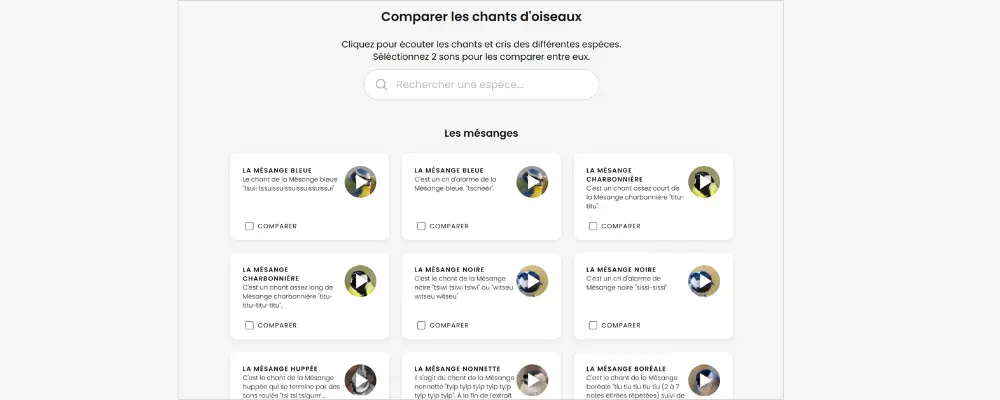

C'est là qu'un comparateur de chants, comme celui intégré à certaines formations Mnemolia, devient un outil particulièrement efficace : il permet d'entendre deux espèces proches côte à côte, pour affiner l'écoute et mieux ancrer les différences.

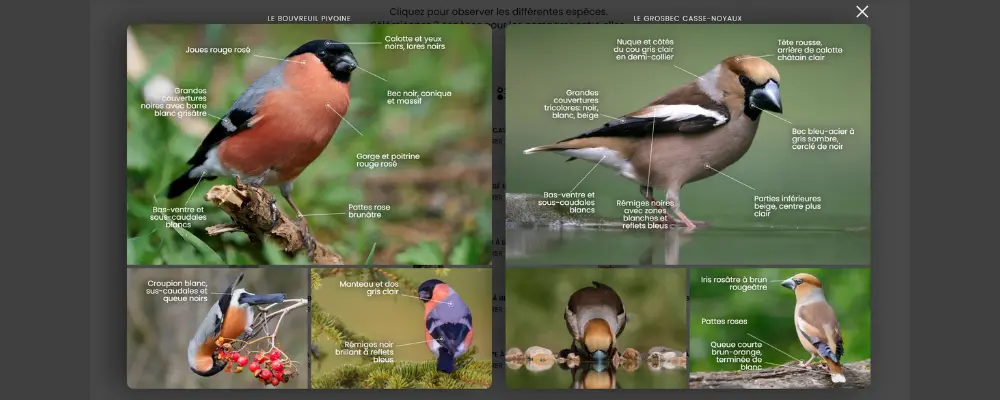

📸 L'image : pour observer les détails

Le plumage, la silhouette, les couleurs, les motifs, autant d'éléments que seule l'image fixe permet d'examiner en détail. Les bonnes formations s'appuient sur :

- des photos haute qualité, zoomables,

- des illustrations annotées, qui attirent l'attention sur les points clés,

- des comparateurs morphologiques, pour distinguer deux espèces très similaires.

🎥 La vidéo : capter le mouvement, le comportement

L'attitude générale, la posture, le vol, la façon de se nourrir ou de se déplacer, autant de critères comportementaux qu'aucune photo ne peut vraiment rendre. Les vidéos permettent de :

- voir un oiseau en contexte réel,

- observer ses gestes typiques (tremblement de queue, vol saccadé...),

- mieux mémoriser la scène dans son ensemble.

Ce type de contenu renforce l'apprentissage immersif, en se rapprochant de l'expérience du terrain.

📄 Le texte : synthèse, explication, repères cognitifs

Enfin, un texte bien écrit, concis, sans jargon inutile, reste indispensable pour :

- clarifier les concepts,

- introduire des repères mnémotechniques,

- contextualiser une espèce (milieu, saison, confusions possibles...).

Le texte seul ne suffit pas, mais il structure ce que les médias montrent. Il permet aussi à chacun d'apprendre à son rythme, de relire, de faire des liens.

Une formation efficace ne se limite pas à un seul format. Elle exploite la complémentarité des médias pour offrir un apprentissage plus riche, plus vivant, plus solide.

🧠 La mémoire aime les associations de médias pour une reconnaissance plus rapide, plus fiable, plus durable.

4.3 Pratique régulière, autoévaluation, système de révision

Une erreur fréquente dans l'apprentissage des oiseaux, comme dans beaucoup d'autres domaines, consiste à aborder les contenus comme de la matière à consommer : on lit, on regarde, on écoute... et on passe à autre chose. Mais reconnaître un oiseau est une compétence. Et une compétence ne se construit que par la pratique, l'essai, l'erreur, la répétition.

🔁 L'importance de la régularité

Apprendre une trentaine d'espèces en une seule fois, c'est non seulement inefficace, mais décourageant. En revanche, consacrer quelques minutes par jour à une pratique ciblée, même très courte, produit des résultats concrets et durables.

Les formations efficaces proposent donc un rythme d'apprentissage adapté, avec :

- un nombre de nouvelles notions limité par session,

- une reprise facile du cours là où on s'était arrêté,

- des encouragements à pratiquer petit à petit, mais tous les jours.

Cette logique permet de passer de l'intention ("je voudrais bien apprendre les oiseaux") à l'action ("j'avance vraiment, un peu chaque jour").

🧠 L'autoévaluation : moteur de la mémorisation

Une autre clé réside dans la manière d'interagir avec ce qu'on apprend. Ce n'est pas en relisant trois fois une fiche espèce qu'on la retiendra. C'est en essayant de la retrouver sans aide.

Les formations fondées sur les sciences cognitives privilégient ce qu'on appelle la restitution active : on vous pose une question, vous devez formuler mentalement la réponse avant de la vérifier. C'est ce que font, par exemple, les quizz de type "carte recto-verso" : ils forcent le cerveau à aller chercher l'information au lieu de la reconnaître passivement.

Ce mécanisme transforme une donnée floue en connaissance mobilisable. Et surtout, il donne à l'apprenant un retour immédiat sur sa progression, ses erreurs, ses zones d'incertitude.

📅 Un système de révision intelligent

Apprendre, ce n'est pas seulement découvrir : c'est aussi revoir au bon moment. Sans système de révision, on oublie. C'est inévitable. Une formation sérieuse doit donc intégrer un **plan de révision automatisé.

Exemple :

- chaque notion est revue quelques jours après sa première apparition,

- plus elle est maîtrisée, plus l'intervalle entre deux révisions s'allonge,

- plus elle est incertaine, plus elle revient rapidement.

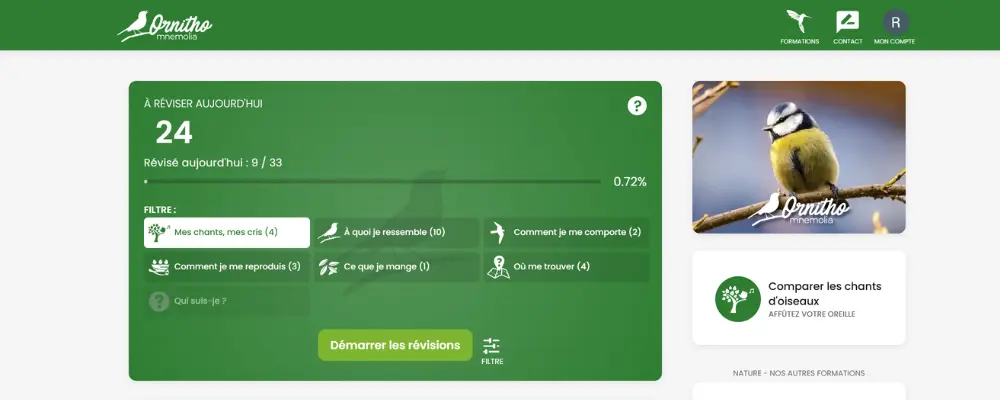

Ce système permet de consolider la mémoire sans surcharge, et d'ancrer progressivement les connaissances dans la durée. C'est ce que proposent, par exemple, les formations de Mnemolia : chaque jour, l'utilisateur reçoit une sélection personnalisée de cartes à revoir, calculée par un algorithme adaptatif.

Une bonne formation ne vous inonde pas d'espèces. Elle vous fait pratiquer, réfléchir, corriger, recommencer. Elle vous accompagne sur le temps long, en valorisant l'apprentissage par action, par ajustement, par renforcement.

4.4 Interaction, jeu, gamification

Apprendre sérieusement ne signifie pas apprendre de façon austère. Au contraire : les formations les plus efficaces sont souvent celles qui parviennent à maintenir l'engagement de l'apprenant en le rendant acteur de son propre parcours, voire en introduisant une part de plaisir et de jeu.

C'est ce qu'on appelle aujourd'hui, dans le domaine de la pédagogie, la gamification : l'intégration d'éléments ludiques, interactifs ou symboliquement valorisants dans un parcours de formation, sans sacrifier l'exigence ni la rigueur.

Ce type d'approche permet de lutter contre la passivité, principale cause d'abandon ou d'oubli dans les formations en ligne. Il stimule également la motivation en créant un sentiment de progression constante.

🎮 Le jeu comme levier de motivation

Intégrer des mécaniques de jeu ne signifie pas infantiliser l'apprentissage. Cela signifie reconnaître que la motivation passe aussi par le plaisir de voir ses efforts récompensés, de relever des défis, de franchir des paliers.

Un bon exemple de cela est le système de cartes à collectionner intégré à certaines formations comme Ornitho Mnemolia, Guide Europe.

Pour chaque espèce maîtrisée, l'utilisateur débloque une carte virtuelle illustrée (un peu à la manière de cartes Pokemon), comportant des données clés (taille, poids, habitat, statut de conservation, etc.). Ces cartes évoluent au fil des révisions : plus vous révisez, plus la carte monte en niveau (jusqu'à 5), marquant votre maîtrise réelle de l'espèce.

Ce système transforme l'apprentissage en une quête personnalisée :

- chaque carte devient le reflet d'un savoir acquis,

- chaque session de révision peut mener à une récompense,

- la collection devient un tableau de bord vivant de votre progression.

🧠 Ce n'est pas juste cosmétique

La gamification bien pensée renforce la mémorisation. Elle crée des liens affectifs, favorise l'investissement, et donne un feedback immédiat. Elle ancre les connaissances non seulement dans la mémoire rationnelle, mais aussi dans la mémoire émotionnelle et visuelle.

Elle rend l'apprentissage plus incarné, plus engageant, plus durable. Et surtout, elle permet de continuer à apprendre sans se forcer, parce que l'on a envie d'aller plus loin.

En résumé, une bonne formation n'oublie pas que l'apprentissage est un processus humain, qui doit rester stimulant, gratifiant et vivant. L'interaction, le jeu, la progression visible sont autant d'outils pour soutenir la motivation, et donc, pour favoriser la réussite.

Cartes à collectionner dans Ornitho Mnemolia - Guide Europe

V. 🛠️ Les fonctionnalités qui font la différence

5.1 Le comparateur de chants : apprendre à distinguer

Lorsqu'on débute en ornithologie, l'une des principales sources de confusion vient des chants d'oiseaux qui se ressemblent. Certains sons paraissent proches, les différences sont subtiles, et il devient difficile de savoir ce qu'on a entendu. Or, la reconnaissance sonore est un axe central de l'apprentissage, notamment parce que de nombreuses espèces sont plus faciles à entendre qu'à voir.

Le cerveau humain est très doué pour comparer, mais à condition d'avoir accès à deux éléments côte à côte. C'est là qu'intervient une fonctionnalité encore trop rare dans les formations classiques : le comparateur de chants.

🎧 Apprendre à entendre les différences

Un comparateur de chants permet de :

- sélectionner deux espèces à la fois,

- écouter leurs chants ou leurs cris l'un après l'autre ou en alternance,

- visualiser les différences de rythme, de tonalité, de structure sonore,

- mieux mémoriser ce qui distingue, et non seulement ce qui caractérise.

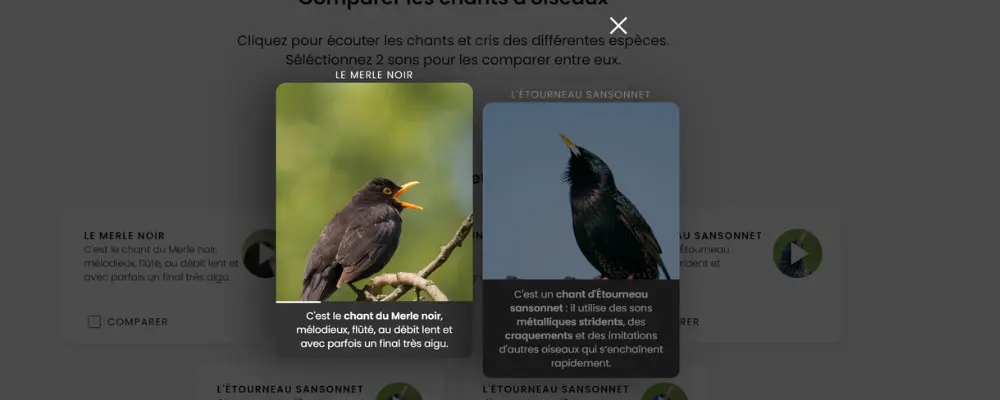

Prenons un exemple courant :

Merle noir vs Étourneau sansonnet

Ces deux espèces peuvent paraître similaires à l'oreille pour un·e débutant·e :

- tous deux ont un chant mélodieux,

- les deux sont fréquents en milieu urbain ou périurbain,

- leur chant comporte des éléments variés et imprévisibles.

Mais une écoute attentive permet de noter des différences nettes :

- le merle a un chant lent, flûté, richement modulé,

- l'étourneau a un chant plus rapide, haché, souvent avec des imitations ou des notes métalliques.

En les écoutant côte à côte dans un comparateur, ces différences deviennent soudain évidentes. Et surtout, elles s'ancrent mieux : le cerveau n'a pas simplement enregistré deux sons, il a appris à les discriminer activement.

🧠 Pourquoi la comparaison fonctionne si bien

Les sciences cognitives montrent que la mémoire apprend bien par contraste. Lorsqu'on isole une espèce, on peut oublier facilement ce qu'elle "est". Mais si on l'oppose à une autre, on retient aussi ce qu'elle n'est pas.

C'est un mécanisme naturel du cerveau : nous retenons les différences marquantes entre deux éléments plus facilement que des caractéristiques absolues. Un comparateur tire parti de ce biais en le mettant au service de la reconnaissance.

En résumé, un comparateur de chants est particulièrement utile :

- pour distinguer des espèces proches ou souvent confondues,

- pour entraîner son oreille de manière active,

- pour gagner en confiance sur le terrain, même sans visuel.

C'est une fonctionnalité simple en apparence, mais puissante sur le plan pédagogique, et très efficace pour progresser.

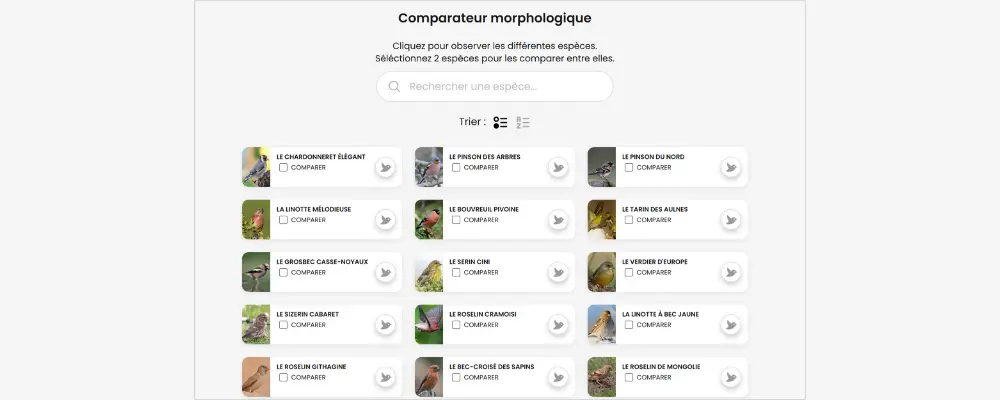

5.2 Le comparateur morphologique : affiner la reconnaissance visuelle

En ornithologie, certaines confusions sont presque inévitables quand on débute. Deux espèces ont à peu près la même taille, un plumage semblable, des comportements proches... et il devient très difficile de savoir ce qu'on a vraiment observé.

C'est là qu'un comparateur morphologique prend tout son sens. Il permet de mettre deux espèces côte à côte, sur une même interface, et de comparer point par point leurs caractéristiques visuelles.

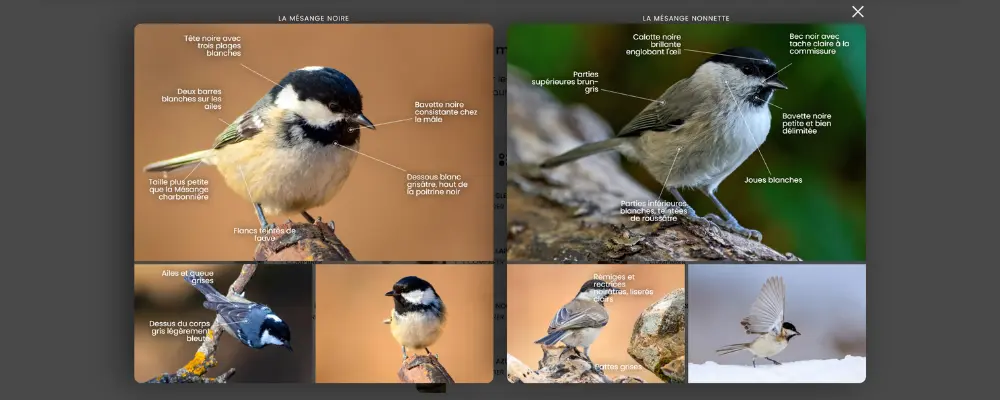

🖼️ Exemple : Mésange noire vs Mésange nonnette

À première vue, ces deux petites mésanges peuvent semer le doute. Elles ont :

- une calotte sombre sur la tête,

- une taille similaire,

- un plumage globalement discret.

Mais mises côte à côte, les différences sautent aux yeux :

- la mésange noire a une tache claire sur la nuque, une grande bavette, et un plumage un peu plus contrasté.

- la mésange nonnette a une calotte noire plus étendue, une absence de tache blanche, une petite bavette, et un plumage plus beige et uniforme.

Un bon comparateur morphologique va au-delà de deux images juxtaposées. Il propose :

- des photos sous le même angle, dans des conditions comparables,

- des annotations claires sur les points à observer (forme du bec, couleurs, barres alaires...),

- parfois des vues en vol, en posture d'alimentation ou de chant, pour enrichir l'analyse.

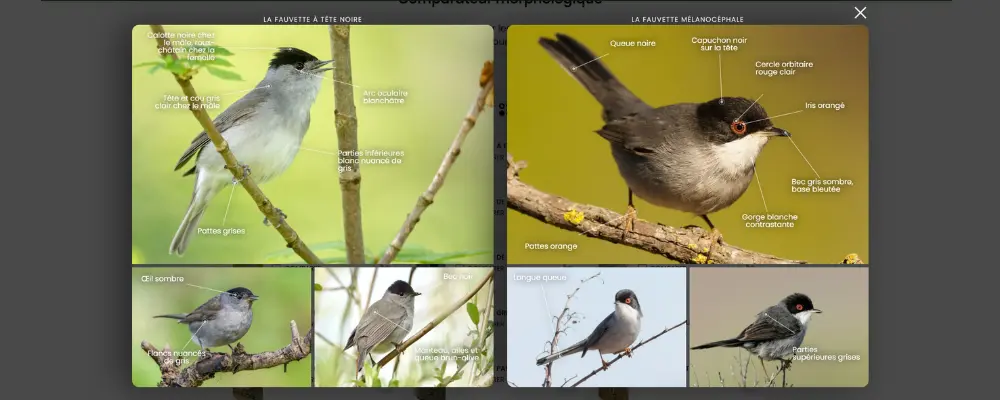

🔍 Autre exemple : Fauvette à tête noire vs Fauvette mélanocéphale

Encore une paire source de confusion fréquente :

- toutes deux ont une calotte noire chez le mâle,

- un plumage gris discret,

- et vivent dans des habitats parfois similaires.

Mais :

- la fauvette mélanocéphale a une calotte bien délimitée, un œil cerclé de rouge, et une silhouette plus compacte,

- la fauvette à tête noire présente une calotte plus fondue dans le plumage, un œil sombre, et une allure plus élancée.

Là encore, les voir face à face permet de créer un repère visuel clair, bien plus efficace que de consulter deux fiches séparées.

🧠 Pourquoi ça fonctionne

Notre mémoire visuelle fonctionne par mise en relation. Ce n'est pas tant la "bonne" image qu'on retient, mais la différence entre deux images proches. Apprendre à reconnaître une espèce, c'est souvent apprendre à ne pas la confondre avec une autre.

Un comparateur bien conçu aide à affiner le regard, à devenir plus attentif aux détails, et à créer des ancrages visuels solides.

🎯 En résumé

En résumé, un comparateur morphologique est une aide précieuse pour dépasser les confusions classiques. Il permet :

- de mémoriser plus vite ce qui distingue deux espèces,

- de corriger des erreurs fréquentes,

- de renforcer la confiance dans ses observations visuelles.

Là où deux fiches séparées peuvent nourrir la confusion, une comparaison frontale clarifie immédiatement.

Voici la rédaction complète de la section 5.4, Le système de révision intelligent, en cohérence avec les précédentes et avec un bon niveau de profondeur pédagogique :

5.3 Le système de révision intelligent

Lorsqu'on apprend à reconnaître des oiseaux, le vrai défi n'est pas de découvrir l'information, mais de la retenir. Et surtout, de la retenir assez longtemps pour pouvoir la mobiliser sur le terrain, parfois plusieurs semaines après l'avoir apprise.

C'est là qu'intervient une fonctionnalité essentielle, encore trop rare dans les formations classiques : un système de révision intelligent, fondé notamment sur les principes de la répétition espacée (voir section 2.3).

🧠 Une révision qui suit le rythme du cerveau

La mémoire humaine fonctionne selon des cycles. Une information vue une seule fois est très vite oubliée. En revanche, si elle est revue au bon moment, c'est-à-dire juste avant d'être oubliée, elle s'ancre de plus en plus profondément.

Un système de révision intelligent, comme celui intégré à la plateforme Mnemolia, suit ce principe : il planifie automatiquement les rappels, en fonction de votre performance sur chaque notion.

- Si vous avez bien répondu : l'intervalle avant la prochaine révision s'allonge.

- Si vous avez hésité ou oublié : la révision revient plus tôt.

- Si vous vous trompez plusieurs fois : la notion est renforcée plus intensivement jusqu'à stabilisation.

Ce fonctionnement crée une progression personnalisée, totalement alignée avec votre mémoire réelle.

📅 Concrètement, ça change quoi ?

Chaque jour, l'utilisateur reçoit une sélection ciblée de cartes à revoir. Il n'a pas à se demander quoi réviser : le système le fait pour lui. Cela permet :

- de gagner du temps (on révise seulement ce qui est nécessaire),

- de réduire la charge mentale (pas besoin d'organiser soi-même ses sessions),

- d'avoir une visibilité claire sur sa progression (cartes à jour, maîtrisées, en retard...).

Résultat : l'apprentissage devient fluide, durable, et beaucoup moins frustrant. On avance sans avoir à "revoir tout depuis le début", et on conserve les acquis sur le long terme.

🧠 Un système fondé sur des données concrètes

Certains systèmes comme l'algorithme MN-4 conçu et utilisé par Mnemolia vont encore plus loin : ils prennent en compte le temps de réponse, les erreurs passées, et l'expérience collective des autres utilisateurs pour ajuster les intervalles de révision. Ce type d'approche permet une personnalisation très fine, sans que l'apprenant ait besoin d'en comprendre les détails techniques.

Ce n'est pas un gadget algorithmique : c'est une modélisation concrète du fonctionnement de la mémoire humaine, traduite en outil pédagogique.

Un bon système de révision est invisible mais essentiel. C'est lui qui transforme une formation ponctuelle en apprentissage durable.

Sans révision planifiée, on oublie.

Avec elle, on retient, sans effort inutile, et pour longtemps.

VI. 🧩 Étapes pour construire son propre parcours d'apprentissage

6.1 Débuter : ne pas viser l'exhaustivité

L'erreur la plus fréquente chez les personnes qui débutent l'apprentissage des oiseaux, c'est de vouloir tout apprendre d'un coup. On ouvre un guide ou une app, on voit des centaines d'espèces, et on se dit : "Il faut que je les connaisse toutes." Résultat : on s'épuise, on se noie, et on finit par abandonner. C'est parfaitement compréhensible, mais évitable.

L'apprentissage ornithologique n'a rien d'encyclopédique. Ce n'est pas une course au savoir brut, c'est une construction progressive de repères. Et comme toute construction, elle commence par les bases.

🎯 Se concentrer sur les espèces les plus courantes

Dans un jardin, un parc, une haie ou une balade en forêt, une vingtaine d'espèces reviennent très souvent. Ce sont elles qu'il faut apprendre en priorité :

- les mésanges (bleue, charbonnière, noire, nonnette...),

- les rouges-gorges, merles, moineaux, étourneaux, pinsons,

- les pigeons, tourterelles, corneilles,

- quelques fauvettes ou pouillots selon la saison.

Ces espèces ont un énorme avantage : vous allez les croiser souvent. Et donc, les revoir, les réentendre, les consolider naturellement. Chaque rencontre devient une révision.

C'est exactement ce qu'une bonne formation structurée met en place : commencer par les espèces fréquentes, faciles à observer et à retenir, avant de complexifier progressivement.

🧭 Avancer par affinité, pas par obligation

Il est inutile (et contre-productif) de se forcer à apprendre une espèce qui ne vous parle pas. L'affect joue un rôle central dans la mémoire : on retient mieux ce qui nous touche, ce qu'on a repéré avec curiosité, ce qu'on a eu envie de nommer.

Si vous avez été marqué par le chant d'un oiseau inconnu entendu à l'aube... commencez par lui. Si une espèce vue dans votre jardin vous intrigue... partez de là. Rien ne vous oblige à suivre une logique purement taxonomique ou alphabétique.

Avancer par affinité, c'est construire une carte mentale personnelle, faite de rencontres et de déclics. Et cette carte est bien plus solide qu'un tableau appris par cœur.

🎯 En résumé

En résumé : commencer petit, rester proche de ce qu'on voit, écouter sa curiosité : voilà les meilleurs ingrédients pour s'ancrer dans l'apprentissage sans se décourager.

6.2 Tester ses connaissances et progresser

Apprendre à reconnaître les oiseaux ne consiste pas à lire des fiches ou écouter des chants en boucle. Pour que l'apprentissage soit réel, c'est-à-dire mobilisable sur le terrain, il faut aller au-delà de la simple exposition à l'information. Il faut s'entraîner à retrouver ce qu'on a appris, à le distinguer d'autres éléments proches, et à se corriger en cas d'erreur.

C'est là que les quizz, les erreurs utiles et les cycles de révision entrent en jeu.

🧠 Quizz : activer la mémoire, pas la reconnaissance passive

Un bon quizz ornitho n'est pas là pour "tester" dans le sens scolaire du terme. Il sert à renforcer la mémoire par l'effort de rappel. L'objectif est que l'utilisateur :

- cherche la réponse avant de la voir,

- s'engage mentalement dans un choix,

- évalue lui-même s'il connaît vraiment l'espèce.

Ce mécanisme de "restitution active" est bien plus efficace que le simple visionnage d'un contenu. Il permet de créer un signal clair dans le cerveau : "cette information est utile, je dois la retenir".

Dans les formations bien construites, les quizz ne sont pas un module à part, mais intégrés dès la découverte, pour transformer immédiatement l'exposition en mémorisation.

❌ L'utilité des erreurs

On a parfois peur de se tromper. Pourtant, les sciences cognitives montrent que l'erreur est une condition de l'apprentissage, à condition qu'elle soit suivie d'un feedback immédiat.

Lorsque l'on se trompe sur une espèce, une silhouette, un chant, on renforce sa vigilance pour la fois suivante. Ce qu'on avait confondu devient plus clair. C'est ce qu'on appelle une erreur constructive.

À condition d'avoir :

- une explication claire juste après (corrigé, image ou son correct...),

- la possibilité de revoir cette notion plus tard (via la révision espacée).

🔁 Les cycles de révision : ancrer dans le temps

C'est ici que le cycle d'apprentissage complet prend tout son sens :

- Découverte d'une espèce (contenu multimédia structuré),

- Mise à l'épreuve (quizz ou autoévaluation),

- Révision planifiée (basée sur vos erreurs et réussites).

Ce trio permet d'ancrer les connaissances durablement. Une formation efficace met ce cycle au cœur de sa pédagogie, sans que l'utilisateur ait besoin de tout gérer lui-même.

Tester ses connaissances n'est pas un "bonus" dans un parcours d'apprentissage. C'est le moteur qui transforme l'exposition en savoir réel. Une formation de qualité ne se contente pas de transmettre : elle vous fait agir, réfléchir, corriger, consolider.

VII. 🧭 Comment choisir LA formation qui vous convient ?

7.1 10 critères simples pour évaluer une formation ornitho

Devant la multiplication des offres, formations en ligne, stages, chaînes YouTube, MOOCs, applications..., il est souvent difficile de savoir à quoi se fier. Pourtant, quelques critères simples permettent d'identifier rapidement si une formation est sérieuse, structurée, et réellement pensée pour faire progresser.

Voici 10 points à vérifier, que vous soyez débutant·e ou déjà initié·e :

✅ 1. Une progression claire

La formation ne se contente pas d'empiler du contenu : elle propose un parcours structuré, étape par étape.

✅ 2. Des objectifs concrets

Il est clairement indiqué ce que vous allez savoir faire à la fin (ex : reconnaître 40 espèces, différencier les chants, etc.).

✅ 3. Un contenu multimodal

Sons, images, vidéos, textes : la formation utilise plusieurs canaux sensoriels pour renforcer la mémorisation.

✅ 4. Des quiz ou tests réguliers

L'apprenant est sollicité activement à travers exercices, questions, comparateurs, jeux de reconnaissance...

✅ 5. Un système de révision planifiée

La formation intègre (idéalement) une répétition espacée : vous ne choisissez pas "quoi revoir", c'est automatisé.

✅ 6. Des retours sur vos erreurs

Chaque erreur vous donne accès à une explication claire, pas juste à une "bonne réponse".

✅ 7. Un accompagnement dans le temps

Il y a un suivi, une logique de progression, un tableau de bord ou au moins une forme de repère régulier.

✅ 8. Des espèces choisies intelligemment

On ne vous propose pas 200 espèces d'un coup, mais un panel construit : fréquent + utile + progressif.

✅ 9. Une compatibilité avec la vie réelle

Les sessions sont courtes, souples, accessibles, y compris sur smartphone. Pas besoin d'être devant un ordinateur 2h.

✅ 10. Une vraie logique pédagogique

On sent que le format et les outils ont été pensés pour apprendre, pas juste pour "faire joli".

Ces 10 critères vous permettent de faire un tri rapide, sans avoir à devenir expert·e en éducation ou en ornithologie. Si une formation coche la majorité de ces cases, vous êtes probablement entre de bonnes mains.

7.2 Tableau comparatif (YouTube, MOOC, Mnemolia)

Tous les formats d'apprentissage n'ont pas les mêmes objectifs ni les mêmes moyens. Certains sont parfaits pour découvrir, d'autres pour approfondir, et quelques-uns permettent réellement de construire une compétence durable.

Voici un tableau comparatif synthétique entre trois formats courants :

| Critère | YouTube | MOOC naturaliste | Formation Mnemolia |

|---|---|---|---|

| Accessibilité | Très facile, 100% gratuit | Gratuit ou très abordable | Accès immédiat, module 1 gratuit |

| Structure pédagogique | Aucune ou très limitée | Parcours linéaire, rigide | Parcours modulaire et progressif |

| Rythme personnalisé | Non | Non | Oui, rythme libre et révision adaptative |

| Multimodalité (sons, vidéos, images) | Variable selon les vidéos | Assez bonne | Très complète (sons + vidéos + cartes) |

| Effort actif / Quizz | Rare | Quelques QCM | Restitution active + quizz variés |

| Révision planifiée (espacement) | Non | Non | Oui, avec algorithme intelligent |

| Suivi des progrès | Aucun | Général ou collectif | Suivi personnel (progression, maîtrise) |

| Interactivité | Faible | Moyenne | Élevée (comparateurs, cartes, jeux) |

| Spécificité ornitho / terrain | Variable | Généralement plus théorique | Spécifique, orienté observation réelle |

| Durée d'engagement nécessaire | Aucune | Limité dans le temps | Flexible, à votre rythme |

🎯 Ce qu'il faut en retenir

- YouTube est parfait pour éveiller la curiosité, découvrir des espèces ou écouter quelques chants. Mais l'absence de structure et d'interaction limite fortement l'apprentissage réel.

- Les MOOCs sont intéressants pour acquérir des connaissances générales, dans un cadre universitaire ou associatif. Mais ils restent souvent passifs et théoriques, et peu adaptés à l'entraînement pratique.

- Une formation structurée comme Mnemolia intègre les principes pédagogiques les plus efficaces (révision espacée, restitution active, multimodalité...) pour permettre une montée en compétence réelle, à votre rythme.

À chaque format son utilité. Mais pour apprendre à reconnaître les oiseaux de façon fiable et durable, une formation pensée pour cela... fait toute la différence.

VIII. ✨ Ce que vous pouvez faire dès maintenant

Lire un guide, c'est bien. Mais c'est en agissant que l'apprentissage commence vraiment. Pas besoin de tout réorganiser dans votre vie ou de vous lancer dans un plan ambitieux : il suffit souvent de poser quelques jalons simples pour enclencher une dynamique.

Voici trois actions concrètes que vous pouvez faire aujourd'hui, ou cette semaine, pour amorcer votre progression.

1. 🧭 Identifier votre profil d'apprenant

Prenez un moment pour réfléchir à votre point de départ :

- Avez-vous déjà des repères visuels ou sonores ?

- Préférez-vous apprendre seul·e, en ligne, en groupe ?

- Avez-vous besoin d'un cadre, ou êtes-vous plus autonome ?

- Vous sentez-vous plus attiré·e par les sons ? les images ? le terrain ?

Cela vous aidera à choisir un format adapté, et surtout à avancer avec vos propres forces, pas contre elles.

2. 🐦 Choisir 1 à 3 espèces à apprendre cette semaine

Inutile de vouloir tout couvrir. Au contraire, commencez petit, ciblé, local :

- Prenez une espèce que vous croisez souvent.

- Ou une qui vous intrigue depuis longtemps.

- Ou encore une entendue récemment sans savoir ce que c'était.

Lancez-vous sur 1 à 3 espèces maximum cette semaine. L'objectif n'est pas de "tout savoir" mais de ne plus les oublier.

3. 🎓 Tester un module gratuit, comparer, décider

Le meilleur moyen de choisir une formation reste... de l'essayer. La plupart des programmes sérieux proposent un accès libre à un module d'introduction.

C'est l'occasion de :

voir si la pédagogie vous convient,

tester le système de révision,

comparer avec d'autres formats,

et surtout, constater si vous retenez vraiment ce que vous apprenez.

Le module d'introduction de la formation Ornitho Mnemolia est gratuit et sans engagement. Il commence avec la mésange bleue, une espèce fréquente mais souvent mal comprise. Découvrir le module gratuit.

Pas besoin de tout prévoir. Il suffit de :

- vous situer,

- choisir un point de départ simple,

- et tester une méthode conçue pour vous aider à progresser.

L'apprentissage commence par une décision simple : celle de faire le premier pas, aujourd'hui.

IX. 📚 Ressources et références

Pour celles et ceux qui souhaitent approfondir, voici une sélection de références utiles, mêlant ouvrages ornithologiques, recherches en sciences cognitives, et ressources pédagogiques autour des méthodes d'apprentissage efficaces.

🧠 Études scientifiques sur la mémoire

- Ebbinghaus, H. (1885). Über das Gedächtnis. Première modélisation de la courbe de l'oubli.

- Kang, S.H.K. (2016). Spaced Repetition Promotes Efficient and Effective Learning: Policy Implications for Instruction. Policy Insights from the Behavioral and Brain Sciences.

- Roediger, H.L. & Butler, A.C. (2011). The critical role of retrieval practice in long-term retention. Trends in Cognitive Sciences.

- Cepeda, N.J. et al. (2006). Distributed practice in verbal recall tasks: A review and quantitative synthesis. Psychological Bulletin.

🐦 Guides ornithologiques recommandés (francophones)

- Le Guide Ornitho, M. Svensson, L. Mullarney, D. Zetterström (Delachaux et Niestlé)

➝ Référence européenne pour l'identification visuelle

🎓 Autres plateformes ou contenus pédagogiques

- Merlin Bird ID

➝ Application de reconnaissance audio avec base de données mondiale - MOOC Ornitho, LPO

➝ Formation gratuite en ligne, accessible et bien vulgarisée - oiseaux.net

➝ Fiches d'espèces, réseau de contributeurs naturalistes

🔄 Articles sur la répétition espacée et la restitution active

- SuperMemo Guru

➝ Articles vulgarisés par le créateur du premier algorithme SM-2 - Mnemolia, algorithme MN-4

➝ Présentation de l'algorithme de répétition espacée utilisé dans la plateforme

X. 🙌 Conclusion

Apprendre à reconnaître les oiseaux n'est ni réservé aux spécialistes, ni hors de portée des débutants. Ce n'est pas une question de don ou de mémoire "naturelle" : c'est une compétence, et comme toute compétence, elle s'acquiert avec le bon cadre, le bon rythme et les bons outils.

Ce guide l'a montré : ce qui fait la différence, ce n'est pas la quantité de contenu, mais la manière dont ce contenu vous aide à progresser.

Quand on avance pas à pas, qu'on révise intelligemment, qu'on observe, qu'on se teste et qu'on voit ses connaissances s'ancrer... la motivation suit naturellement. On ne se force pas à apprendre : on a envie de continuer.

De nombreuses formations existent, chacune avec ses forces et ses limites.

Parmi elles, Mnemolia propose une approche conçue pour transformer l'apprentissage en un parcours clair, engageant et durable :

- en respectant la façon dont fonctionne notre mémoire,

- en rendant l'apprentissage actif et progressif,

- en intégrant des outils motivants (comparateurs, cartes, suivi...),

- et en vous laissant avancer à votre rythme, sans pression.

Le plus important ? Commencer. Une espèce, un chant, un repère. Et voir ce que cela déclenche.

Car apprendre à reconnaître les oiseaux, c'est avant tout réapprendre à regarder et à écouter, et ça, tout le monde peut le faire.

-