Wie wählt man eine gute Vogelbeobachtungsausbildung? Methoden, Kriterien, Tools, der umfassende Leitfaden, um effektiv voranzukommen, selbst wenn man bei null anfängt.

In diesem Leitfaden

🧭 Einleitung: Warum dieser Leitfaden?

In den letzten Jahren ist das Interesse an der Natur stetig gewachsen. Spaziergänge im Wald oder entlang von Flüssen sind nicht mehr bloß Ausflüge, sie werden zu Gelegenheiten, zu beobachten, zu verstehen, zu benennen. Und unter all den Lebewesen, die unsere Landschaften bevölkern, nehmen die Vögel eine besondere Stellung ein. Man hört sie, bevor man sie sieht, sie sind allgegenwärtig, vertraut und zugleich geheimnisvoll.

Im Zuge dieses Aufschwungs explodiert das Ausbildungsangebot. Fachbücher, Lernvideos, Naturkurse, MOOCs, automatische Erkennungs-Apps, Online-Ausbildungen... Noch nie war es so einfach, anzufangen.

Das Angebot ist riesig, aber nachhaltiger Fortschritt bleibt eine Herausforderung.

Viele motivierte Einsteiger geben bereits nach wenigen Wochen auf:

- Die Gesänge verschwimmen.

- Die Silhouetten sehen gleich aus.

- Das Gedächtnis macht nicht mit.

- Und die anfängliche Begeisterung verpufft langsam.

Genau um diese Stolpersteine zu vermeiden, wurde dieser Leitfaden entwickelt.

Sein Ziel: Ihnen helfen, fundierte Entscheidungen zu treffen, falsche Fährten zu meiden und den Ansatz zu finden, der wirklich zu Ihnen passt, egal ob Sie blutiger Anfänger oder lernwilliger Naturfreund sind.

Sie erfahren hier:

- Was eine gute ornithologische Ausbildung ausmacht, laut Lernforschung und praktischer Erfahrung

- Wie Sie Ihren tatsächlichen Bedarf erkennen, je nach Niveau, Zeitbudget und Zielsetzung

- Welche typischen Stolperfallen bei Online-Angeboten lauern

- Und vor allem: wie Sie nachhaltig Fortschritte machen, in wenigen Minuten pro Tag, ohne Frust oder Info-Überflutung.

Dieser Leitfaden begleitet Sie in Ihrer Entscheidungsfindung, damit Sie eine Ausbildung finden, die wirklich zu Ihnen passt und langfristig Fortschritte bringt.

I. 🌿 Warum Vögel bestimmen lernen?

1.1 Die Freude an der Erkenntnis des Lebendigen

Vögel zu erkennen bedeutet nicht, bloß Namen zu sammeln oder Listen abzuhaken. Es geht vor allem darum, das Sehen neu zu lernen.

In einem Alltag, geprägt von Bildschirmen, ständiger Reizüberflutung und zunehmender Beschleunigung, sind die Vögel allgegenwärtig, und doch unsichtbar. Man hört ihren Gesang, ohne bewusst hinzuhören. Man sieht sie im Baum, ohne sie zu benennen. Aber sobald man beginnt, einen Namen zu setzen, einen Ruf zu erkennen, ein Verhalten zu deuten... verändert sich die Landschaft.

Einen Vogel zu erkennen bedeutet, die Augen für etwas zu öffnen, das man vorher kaum wahrgenommen hat. Man sieht nicht mehr nur einen „Vogel", sondern ein schwarzes Rotkehlchen auf einer Regenrinne, eine Blaumeise im Schwirrflug, eine Kleiberin, die kopfüber den Stamm hinabklettert. Ein kleiner Wechsel im Blick, aber ein großer Wandel im Naturverständnis.

Die ersten Erkennungen hinterlassen tiefe Eindrücke. Sie erzeugen ein starkes emotionales Echo, weil sie einfache Beobachtung mit klarer Erkenntnis verbinden. Aus Unschärfe wird Klarheit. Man fühlt sich dem Lebendigen plötzlich näher, geerdeter in der realen Welt.

Hier entsteht oft die eigentliche Lernmotivation: nicht aus enzyklopädischem Ehrgeiz, sondern aus dem Wunsch, seinen Blick zu verfeinern, zu verstehen, was man sieht, und dieses Wissen teilen zu können.

1.2 Kognitive und emotionale Vorteile

Vögel bestimmen zu lernen bedeutet auch, den Geist zu trainieren. Regelmäßige Beobachtung fordert grundlegende Fähigkeiten wie Konzentration, Gedächtnis und Aufmerksamkeitsgenauigkeit. Man lernt, auf Details zu achten, Schnabelform, Klangnuancen, flüchtiges Verhalten, und diese mit mentalen Ankern zu verknüpfen, die im Lernprozess aufgebaut wurden. Diese Arbeit des Auswählens, Vergleichens und Erinnerns stimuliert die kognitiven Fähigkeiten tiefgreifend, oft unbemerkt.

Doch über das Kognitive hinaus gibt es einen noch greifbareren Effekt: Man fühlt sich gut. Das Bestimmen von Vögeln fördert eine Form der Erdung, eine Rückkehr zur Realität, eine ruhigere, bewusstere Wahrnehmung der Welt. Viele Lernende berichten von einem Gefühl der inneren Ruhe, einer neuen Neugier und der Freude, sich überraschen zu lassen.

Es ist eine Aktivität, die Bewegung und Achtsamkeit, Wissen und Lebendigkeit miteinander verbindet. Jeder Spaziergang, so schlicht er auch sein mag, erhält eine neue Tiefe. Man durchquert keine Landschaft mehr, man bewohnt sie. Man hört nicht mehr bloß Geräusche, man erkennt eine Präsenz.

II. 🧠 Die Grundlagen des ornithologischen Lernens

2.1 Was bedeutet es wirklich, einen Vogel zu „erkennen"?

Einen Vogel zu erkennen bedeutet nicht nur, ein Foto richtig zu benennen. Es heißt, eine Art unter realen Bedingungen identifizieren zu können, oft mit schlechtem Licht, schnellen Bewegungen oder nur teilweiser Sicht, und dabei mehrere Hinweise zur korrekten Bestimmung zu kombinieren.

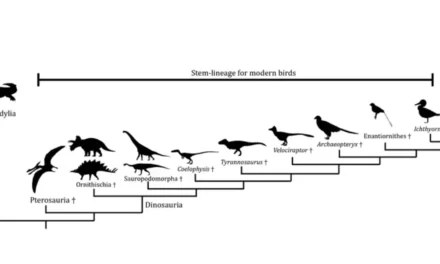

Es ist eine vielschichtige Fähigkeit, die auf drei Hauptarten von Hinweisen beruht:

- Visuelle Merkmale: Gefiederfarbe natürlich, aber auch Körperform, relative Größe, Silhouette im Flug, sowie Details wie Flügelbänder, Scheitel oder Wangenflecken.

- Akustische Hinweise: Gesänge und Rufe, oft markanter und zuverlässiger als das Aussehen. Manche Arten sehen sich sehr ähnlich, klingen aber völlig verschieden.

- Verhalten und Kontext: Häufige Lebensräume, Haltung, Flugstil, Fressverhalten, Tageszeit... All diese Aspekte helfen, eine Bestimmung zu verfeinern.

Es handelt sich also um eine multisensorische Aktivität, bei der visuelle, akustische und verhaltensbezogene Beobachtungen miteinander verknüpft werden. Und genau diese Kombination ermöglicht es, Schritt für Schritt von Unsicherheit zu sicherem Erkennen zu gelangen.

2.2 Warum unser Gedächtnis uns im Stich lässt

Viele Menschen beginnen hochmotiviert mit der Vogelbeobachtung... und geben schnell wieder auf, überzeugt, dass sie ein „schlechtes Gedächtnis" haben. In Wirklichkeit ist es kein Problem der Fähigkeit, sondern der Methode.

📌 Ursache 1: Kognitive Überlastung

Wenn man eine neue Art entdeckt, wird man oft mit Infos überflutet: Gefieder, Gesang, Lebensraum, Verhalten, wissenschaftlicher Name, Unterschiede zwischen Männchen und Weibchen... Das Gehirn versucht, alles auf einmal zu speichern, und speichert am Ende fast nichts dauerhaft. Nach ein paar Tagen ist alles wieder durcheinander.

📌 Ursache 2: Passives Lernen

Viele Lernmaterialien (Bücher, Videos, Apps) präsentieren Arten, aber fordern das Gedächtnis nie aktiv heraus. Man schaut, man hört, aber man testet sich nicht. Ohne aktiven Abruf verflüchtigt sich die Information einfach.

📌 Ursache 3: Fehlende Wiederholungsstrategie

Das Gedächtnis funktioniert über wiederholten Abruf. Ein einmal gesehenes Detail wird schnell vergessen. Ohne strukturiertes Wiederholungssystem fängt jede Lerneinheit quasi wieder bei null an. Das frustriert, und ist ineffizient.

Vergessen ist kein persönliches Scheitern, sondern die logische Folge eines schlecht gestalteten Lernprozesses. Umgekehrt kann ein durchdachtes System selbst ein „schlechtes Gedächtnis" in eine starke, verlässliche Erinnerung verwandeln.

2.3 Was die Kognitionswissenschaften sagen

Dass so viele Lernende trotz Motivation aufgeben, liegt daran, dass die meisten Angebote, so gut gemeint sie auch sind, nicht mit dem tatsächlichen Funktionieren unseres Gedächtnisses übereinstimmen. Dabei haben die Kognitionswissenschaften seit Jahrzehnten verlässliche Prinzipien für nachhaltiges Lernen identifiziert.

Drei davon sind für das Vogelbestimmen besonders relevant: spaced repetition (verteilte Wiederholung), aktives Abrufen und gezieltes Vergleichen.

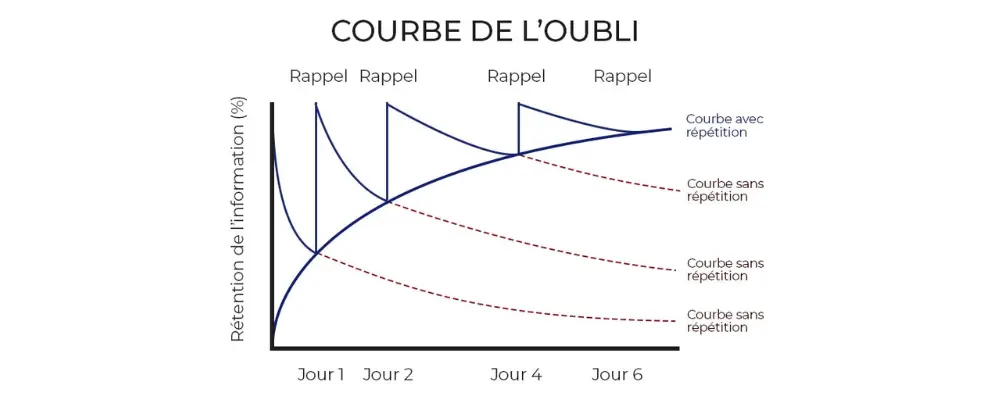

🔁 1. Spaced Repetition (Verteilte Wiederholung)

Unser Gedächtnis ist auf Vergessen ausgelegt, ein nützlicher Mechanismus, um Unwichtiges auszufiltern und Wichtiges dauerhaft zu speichern.

Doch damit etwas als „wichtig" gilt, muss es mehrfach wiederkehren. Das ist das Grundprinzip der Wiederholung.

Hier kommt die verteilte Wiederholung ins Spiel, eines der effektivsten Mittel zur langfristigen Erinnerung, belegt durch die Forschung (Ebbinghaus, 1885; Kang, 2016).

Die Idee: Man merkt sich Dinge besser, wenn man sie kurz vor dem Vergessen wiederholt. Zu früh? Zeitverschwendung. Zu spät? Alles weg. Lösung: an das Lernniveau angepasste Wiederholungsintervalle.

Zahlreiche Studien (z. B. Kang, 2016) zeigen, dass diese Methode die Lerneffizienz um das 2- bis 3-Fache steigert.

So entsteht ein individueller Lernpfad, bei dem jedes Wissen im eigenen Rhythmus gefestigt wird. Man wiederholt nicht alles, sondern nur das, was nötig ist, zur richtigen Zeit.

Gerade beim Vogellernen ist das entscheidend, denn jede Art bringt mehrere Merkmale mit sich: Farbe, Form, Verhalten, Ruf, Lebensraum, Saisonalität...

Ohne intelligentes Wiederholungssystem verschwimmen diese Informationen, oder bleiben zu vage. Mit spaced repetition werden sie Stück für Stück gefestigt, und die kognitive Überlastung wird vermieden, die bei chaotischem Wiederholen auftritt.

🧠 2. Aktives Erinnern (Active Recall)

Ein häufiger Denkfehler beim Lernen ist zu glauben, man habe etwas „gelernt", nur weil man es erneut gelesen oder wiedererkannt hat. In Wahrheit gilt: Wiedererkennen ist kein echtes Wissen.

Studien zeigen: Das Gedächtnis verankert Informationen deutlich besser, wenn man sie selbstständig abrufen muss, ohne Hilfe. Das ist das Prinzip des aktiven Erinnerns.

Praktisch bedeutet das: Übungen, bei denen man die Information selbst reproduzieren muss, ohne Multiple Choice, ohne Hinweise. Man liest eine Frage, versucht sich zu erinnern, und überprüft dann. Auch schriftliches oder mündliches Wiedergeben des Gelernten gehört dazu.

Dieser kognitive Aufwand ist zwar anspruchsvoller, aber er stärkt die neuronale Verankerung und führt zu einem schnelleren, sichereren Abruf im Gelände.

🔍 3. Gezielter Vergleich

Jede Art einzeln zu lernen, schafft eine solide Basis, doch zur Feinabstimmung ist der gezielte Vergleich ein extrem wirksames Werkzeug.

Unser Gehirn merkt sich Unterschiede oft besser als absolute Merkmale. Kontraste helfen beim Erinnern.

Gerade in der Ornithologie, wo viele Arten sich ähneln, ist das entscheidend.

Wenn man Arten direkt gegenüberstellt, Gesänge nacheinander hört, Silhouetten und Verhalten vergleicht, kann man entscheidende Unterscheidungsmerkmale besser einprägen und häufige Verwechslungen vermeiden.

III. 🎓 Lernformate im Überblick

3.1 Vor Ort: Kurse, Exkursionen, Naturvereine

Die Feldornithologie wurde historisch durch Praxis und den Austausch mit anderen Begeisterten weitergegeben. Vor der digitalen Ära bedeutete Vogelbestimmung oft: einem erfahrenen Naturbeobachter folgen, Fernglas in der Hand. Auch heute noch sind Vogelkurse, Exkursionen und lokale Naturvereine beliebte Lernformate, besonders für Einsteiger.

✅ Vorteile des Lernens vor Ort

Der größte Vorteil ist die unmittelbare Naturerfahrung. Vögel im echten Lebensraum zu sehen, ihre Rufe in freier Wildbahn zu hören und ihr Verhalten im Kontext zu beobachten, all das schafft starke mentale Anker. Es geht nicht nur darum, einen Vogel zu sehen, sondern die Szene zu erleben: Ort, Licht, Wetter, Zeitpunkt... Diese Sinneseindrücke machen das Gelernte lebendiger und langfristig erinnerbar.

Ein weiterer Pluspunkt ist der zwischenmenschliche Kontakt. Durch die Begleitung einer erfahrenen Person kann man:

- gezielte Erklärungen erhalten,

- spontane Fragen stellen,

- in Echtzeit korrigiert oder weitergeleitet werden,

Für viele ist Lernen zudem in der Gruppe motivierender: Man wird ermutigt, entdeckt gemeinsam neue Arten, teilt seine Beobachtungen, was das Engagement und das Selbstvertrauen stärkt.

⚠️ Aber auch einige Grenzen

Trotz aller Vorteile reicht das Lernen vor Ort nicht immer aus, um eine dauerhafte, eigenständige Kompetenz aufzubauen.

Zum einen ist es zeitlich begrenzt: ein Kurs dauert zwei Tage, eine Exkursion ein paar Stunden. Auch wenn die Begeisterung groß ist, bleibt das Gelernte oft fragil. Ohne gezielte Wiederholung vergisst man viele Arten schnell wieder.

Zum anderen ist das Lerntempo kollektiv und selten individuell angepasst. In Gruppen haben manche Vorkenntnisse, andere sind überfordert. Der Kursleiter versucht, allen gerecht zu werden, doch jeder lernt in eigenem Tempo. Für absolute Anfänger oder Schüchterne kann das frustrierend sein.

Auch der organisatorische Aufwand ist nicht zu unterschätzen: Kursverfügbarkeit, Anreise, Kosten, Wetter... Nicht jeder kann regelmäßig an solchen Formaten teilnehmen.

Und schließlich fehlt es vielen Exkursionen an

Kurse und Exkursionen sind ideal für den Einstieg, zum Auftanken der Motivation oder für gezielte Fortschritte. Man sieht die Vögel „in echt", im natürlichen Umfeld.

Doch sie sollten durch regelmäßigeres, strukturiertes Lernen ergänzt werden, etwa durch Online-Kurse, die es erlauben, im eigenen Tempo zwischen den Ausflügen zu lernen, und so nicht alles wieder zu vergessen.

3.2 Bücher, PDFs, gedruckte Naturführer

Ein weiteres klassisches Lernformat in der Ornithologie sind Spezialbücher, illustrierte Naturführer oder ausdruckbare PDFs. Sie haben einen festen Platz in der ornithologischen Kultur, und das aus gutem Grund: Sie bieten eine strukturierte Fülle an hochwertigem Wissen, jederzeit verfügbar.

✅ Ein ausgezeichnetes Nachschlagewerk

Ein guter Vogelbestimmungsführer, ob gedruckt oder digital, ermöglicht es:

- schnell Informationen zu einer beobachteten Art zu finden (Größe, Nahrung, Verhalten...),

- Illustrationen zu vergleichen,

- präzise Daten in Ruhe nachzulesen: Zugverhalten, Verbreitung, Brutbiologie usw.

Es ist auch ein beruhigendes Format: blättern, Notizen machen, oder sich einfach Zeit nehmen, eine bebilderte Seite zu betrachten, ist für viele ein Genuss. Manche Feldführer sind so konzipiert, dass sie mit auf Exkursion genommen werden können, ideal, um eine Art direkt vor Ort zu verifizieren.

Auch PDFs oder digitale Broschüren (erstellt von Vereinen, Enthusiasten oder Bildungseinrichtungen) erfüllen ihren Zweck: Sie ergänzen oft Online-Trainings oder Exkursionen durch kompakte Merkblätter oder pädagogisches Zusatzmaterial.

⚠️ Aber für Einsteiger nur bedingt geeignet

Trotz ihrer Vorzüge stoßen Bücher und Druckmaterialien schnell an Grenzen, wenn man gerade erst mit dem Lernen beginnt.

Der erste Punkt: Diese Medien sind zum Nachschlagen gemacht, nicht zum Lernen. Man schlägt etwas gezielt nach, aber es gibt keinen Lernpfad, kein Erinnerungssystem und keine didaktische Struktur für schrittweises Verstehen. Dadurch entsteht oft die Illusion, etwas gelernt zu haben… obwohl kaum etwas langfristig hängen bleibt.

Außerdem erfordern diese Formate eine gewisse Selbstorganisation: Wo soll man anfangen? Welche Arten sind wichtig? Wie erkennt man Fortschritt? Meist bleibt das offen, für Anfänger oft verwirrend oder entmutigend, vor allem bei dicken Bestimmungswerken mit Hunderten Arten.

Ein weiteres Problem: passives Lernen. Lesen oder Anschauen genügt nicht. Ohne Abruf, Anwendung oder Wiederholung festigt sich nichts im Gedächtnis. Die Kognitionswissenschaft ist hier eindeutig: passives Wiederholen ist ineffizient, besonders bei komplexen Themen wie der Vogelbestimmung.

Und selbst die besten Bücher haben sensorische Grenzen. Eine Illustration bleibt statisch, sie kann Verhalten, Stimme oder typische Bewegung nicht vermitteln. Manche Bücher verlinken QR-Codes mit Ton oder Videos, doch das bleibt meist Beiwerk, ohne didaktische Einbettung.

Bücher, PDFs und Führer sind hervorragende Ergänzungen zum Strukturieren von Wissen, Nachschlagen oder Vertiefen eines Themas. Für Fortgeschrittene sind sie oft unverzichtbare Nachschlagewerke.

Doch für einen strukturierten Einstieg oder eine didaktisch geführte Lernreise sind sie selten ausreichend. Sie sollten mit interaktiveren, aktiveren Formaten kombiniert werden.

3.3 Mobile Apps und Videos

Automatische Erkennungs-Apps (für Foto oder Ton) haben die Vogelbeobachtung in den letzten Jahren stark verändert. Einfach zu bedienen und jederzeit verfügbar, liefern sie binnen Sekunden einen möglichen Artnamen, basierend auf einem aufgenommenen Gesang oder Bild. Diese technologische Verheißung begeistert: Millionen Menschen nutzen heute solche Tools, um Vögel im Feld zu bestimmen.

✅ Ein effektiver Einstieg für alle

Ihr größter Vorteil: Sie machen Ornithologie sofort zugänglich, ohne Vorkenntnisse oder Spezialausrüstung. Einfach das Handy zücken, App öffnen, Mikrofon oder Kamera aktivieren. Manche Apps (z. B. Merlin, BirdNET oder Bird ID) bieten sogar Wahrscheinlichkeitsränge, Vergleichstöne oder Kurzsteckbriefe.

Für alle, die sich bislang nicht getraut haben oder einfach nur einen Namen auf einen gehörten Ruf setzen wollen, sind sie ein wertvoller Einstieg. Sie helfen auch dabei, Hypothesen zu prüfen oder Sicherheit bei bekannten Arten zu gewinnen.

⚠️ Aber Lernen ist das (noch) nicht

Diese Apps sind keine Lernwerkzeuge im eigentlichen Sinn. Sie bestimmen für den Nutzer, helfen aber kaum dabei, sich die Information wirklich zu merken.

Indem sie die Antwort direkt liefern, verhindern sie den mentalen Lernprozess: Der Nutzer muss nicht vergleichen, nicht erinnern, nicht abrufen. Das Gehirn konsumiert, und vergisst. Ein bekanntes Phänomen: Fremdbestimmung ≠ eigenes Wissen.

Schlimmer noch: Diese Tools können zur Verwirrung beitragen. Viele Arten ähneln sich stark. Ohne strukturiertes System erkennt man Unterschiede schlecht, und übernimmt eventuell eine fehlerhafte (oder unsichere) Zuordnung. Tonqualität, Nebengeräusche oder Bildschärfe beeinflussen das Ergebnis, Fehler passieren, und bleiben meist unkommentiert.

📺 Und die Videos?

Pädagogische Videos (YouTube, Social Media) können ein Zusatz sein: eine Art vorstellen, einen Ruf zeigen, ein Verhalten erklären. Manche Kanäle sind didaktisch stark, andere sehr oberflächlich. Das Problem: Die meisten Videos sind zum Anschauen gemacht, nicht zum Lernen.

Sie bieten keinen Lernpfad, keine Überprüfung, keine Wiederholung. Man schaut sie, und vergisst sie schnell wieder.

Erkennungs-Apps sind Hilfsmittel, keine Lerninstrumente. Sie sind nützlich, motivierend, aber ersetzen keine strukturierte Ausbildung, die auf aktivem Abrufen, Wiederholung und Vergleich beruht.

Auch Videos können Neugier wecken, Details veranschaulichen oder Inhalte bereichern, aber für nachhaltiges Lernen sind sie allein nicht genug.

Um wirklich Vögel bestimmen zu lernen, sollten diese Tools als Ergänzung gesehen werden, nicht als Hauptmethode.

3.4 Online-Kurse: ein vollständiger Überblick

Mit dem digitalen Wandel und dem wachsenden Naturinteresse sind Online-Kurse zur Ornithologie stark im Kommen. Doch der Begriff „Kurs" umfasst sehr unterschiedliche Formate, mit stark variierender Begleitung und pädagogischer Tiefe. Um sich zurechtzufinden, ist es hilfreich, drei Hauptkategorien zu unterscheiden: naturkundliche MOOCs, edukative YouTube-Kanäle und strukturierte Lernprogramme.

🎓 1. Naturkundliche MOOCs

Einige öffentliche Einrichtungen, Vereine oder Universitäten bieten kostenlose oder kostengünstige Online-Kurse an, meist in Form von MOOCs (Massive Open Online Courses). Diese Kurse behandeln Themen wie Biodiversität, Gartenvögel oder das Verhalten von Vögeln. Sie finden oft zu festen Terminen statt und beinhalten Videos, Quizfragen und manchmal Foren.

✅ Vorteil: Wissenschaftlich fundierte Inhalte, geprüft von Expert:innen, und meist gut zugänglich.

⚠️ Nachteil: Es handelt sich oft um allgemeine Inhalte, wenig interaktiv, ohne individuelle Begleitung oder personalisierten Lernfortschritt. Vor allem fehlt die Praxisorientierung, man wird eher informiert als wirklich ausgebildet.

📺 2. Bildungskanäle auf YouTube

Auf YouTube findet man zahllose Vogelvideos: kommentierte Spaziergänge, Artenporträts, Tonaufnahmen, Beobachtungstipps... Einige Kanäle zeichnen sich durch hohe Qualität, verständliche Sprache oder gute Naturaufnahmen aus.

✅ Vorteil: kostenlos, motivierend, leicht zugänglich, ideal, um Arten kennenzulernen und naturkundliches Wissen zu erweitern.

⚠️ Nachteil: Die Inhalte sind selten in ein didaktisches System eingebettet. Es fehlen Methodik, Quiz, Wiederholung, man schaut zu, aber lernt selten nachhaltig. Der Sprung von der Unterhaltung zur echten Kompetenz ist groß.

🧠 3. Strukturierte pädagogische Lernprogramme

Diese sind noch selten, aber zunehmend verfügbar: Plattformen, die echte Lernpfade anbieten, basierend auf kognitionswissenschaftlichen Prinzipien. Ziel ist nicht nur Information oder Inspiration, sondern eine konkrete, nachhaltige Kompetenz aufzubauen.

Typische Merkmale solcher Kurse:

- Modular und schrittweise aufgebaut (Themen werden systematisch eingeführt),

- interaktiv (Quiz, Übungen...),

- mit einem Wiederholungssystem,

- fokussiert auf praktische Anwendung (Hören, Sehen, Verhalten erkennen...)

Einige Programme gehen noch weiter und integrieren besondere Werkzeuge: Lautvergleiche, artenbezogene Sammelkarten, individuelles Fortschritts-Tracking…

✅ Vorteil: ein ganzheitlicher und wirksamer Ansatz, der sowohl dem Gedächtnis als auch den Anforderungen im Feld gerecht wird.

⚠️ Nachteil: Meist kostenpflichtig und sie erfordern regelmäßiges Engagement. Doch sie sind die einzigen Formate, die einen echten Kompetenzaufbau über Zeit ermöglichen.

Online-Kurse sind nicht alle gleich, es kommt nicht nur auf den Inhalt an, sondern auf die Struktur und Methodik. Ein guter Kurs erdrückt nicht mit Artenwissen, er zeigt, wie man richtig lernt, wie man behält und wie man wirklich Fortschritte macht.

Genau hier macht Pädagogik den Unterschied.

IV. ✅ Wie erkennt man eine gute Online-Ausbildung?

4.1 Strukturierter, modularer und fortschreitender Inhalt

Eines der wichtigsten Kriterien für eine gute Online-Ausbildung ist die Struktur. Ein effektiver Kurs stapelt nicht einfach Artenporträts oder Videos, er bietet einen klaren, schrittweisen Lernweg, angepasst an das Niveau der Lernenden.

🎯 Ein sinnvoll geplanter Lernpfad

Vögel zu erkennen bedeutet, mit vielen Daten jonglieren zu können: Rufe, Formen, Verhalten, Lebensräume… Ohne roten Faden verliert man schnell den Überblick. Eine gute Ausbildung bietet daher:

- Modularen Aufbau,

- klare Lernziele auf jeder Stufe,

- eine logische Reihenfolge: mit häufigen Arten, bekannten Lebensräumen oder klaren Rufen beginnen.

So kann man als Lernender seinen Fortschritt spüren: Man „konsumiert" nicht einfach Inhalte, man entwickelt eine echte Fähigkeit.

🧩 Anpassung an das tatsächliche Niveau des Lernenden

Jede Person startet mit einem anderen Vorwissen. Eine gute Ausbildung sollte ermöglichen, dass man:

- schneller vorankommt in Bereichen, die man bereits kennt,

- gezielte Wiederholungen bei Unsicherheiten bekommt,

- ein flexibles Lerntempo beibehält, abgestimmt auf den Alltag.

Das bedeutet auch eine gewisse Modularität: jederzeit weitermachen können, dort wo man aufgehört hat, frei navigieren, gezielt zurückspringen, Session-Längen anpassen...

Diese Flexibilität ist entscheidend, um langfristig am Ball zu bleiben. Denn Vogelwissen erlernt man nicht in einer Woche, es braucht Regelmäßigkeit, aber auch Geduld mit dem eigenen Tempo.

Zusammengefasst: Ein gutes Lernformat...

- folgt einer sinnvollen Etappenstruktur,

- und lässt jedem die Freiheit, im eigenen Rhythmus voranzuschreiten, ohne sich verloren zu fühlen.

4.2 Multimodales Lernen: Audio, Bild, Video, Text

Vogelbestimmung ist mehr als das Lesen eines Steckbriefs. Es ist eine sensorische und kontextuelle Fähigkeit, die Sehen, Hören, Gedächtnis und Aufmerksamkeit kombiniert. Eine gute Online-Ausbildung sollte daher vielfältige Formate bieten, die dieser Realität gerecht werden.

🎧 Ton: unverzichtbar für Gesänge und Rufe

Viele Arten lassen sich vor allem durch ihren Gesang oder Ruf unterscheiden. Bei einigen (Nachtigall, Fitis, Singdrossel…) ist die akustische Bestimmung sogar zuverlässiger als die visuelle, besonders in Wäldern oder dichtem Bewuchs.

Eine gute Ausbildung sollte daher ermöglichen:

- klare, isolierte Tonaufnahmen anzuhören,

- zurückzuspulen, zu verlangsamen, zu vergleichen,

- aktiv das Erkennen einer Art nur über den Ton zu trainieren, ohne sie zu sehen.

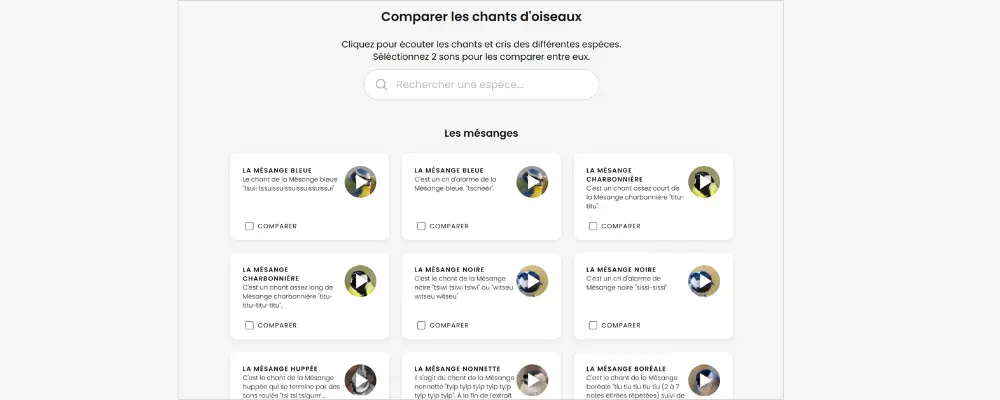

Hier ist ein Gesangs-Vergleichstool, wie es in einigen Mnemolia-Formationen enthalten ist, besonders wirkungsvoll: Man hört zwei ähnliche Arten direkt nacheinander, so wird das Gehör geschärft und die Unterscheidung besser verankert.

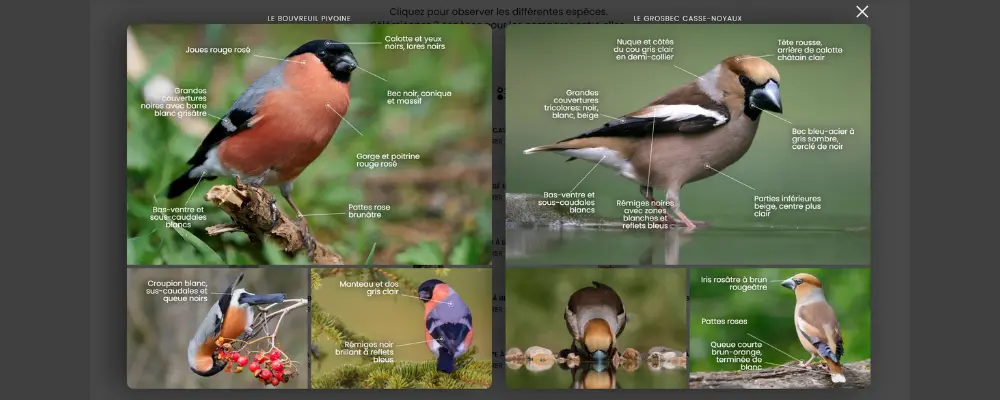

📸 Bild: um Details zu erkennen

Gefieder, Silhouette, Farben, Muster, all das lässt sich nur mit einem statischen Bild im Detail untersuchen. Gute Lernprogramme nutzen:

- zoombare Bilder in hoher Auflösung,

- beschriftete Illustrationen, die auf Schlüsselmerkmale hinweisen,

- morphologische Vergleichsansichten, um ähnlich aussehende Arten zu unterscheiden.

🎥 Video: Bewegung und Verhalten erfassen

Die Haltung, das Flugverhalten, die Art sich zu ernähren oder zu bewegen, all diese Verhaltensmerkmale lassen sich nicht mit einem Foto einfangen. Videos ermöglichen es:

- einen Vogel im natürlichen Kontext zu sehen,

- typische Bewegungen zu beobachten (z. B. Schwanzzittern, ruckartiger Flug),

- die Szene als Ganzes besser im Gedächtnis zu verankern.

Solche Inhalte fördern ein immersives Lernen, das der Erfahrung im Feld nahekommt.

📄 Text: Zusammenfassung, Erklärung, kognitive Anker

Ein gut formulierter, klarer Text ohne unnötigen Fachjargon bleibt unerlässlich, um:

- Konzepte zu klären,

- Eselsbrücken zu vermitteln,

- eine Art kontextualisiert darzustellen (Lebensraum, Saison, Verwechslungsgefahr…)

Text allein reicht nicht, aber er strukturiert das, was Bilder, Videos und Ton vermitteln. Er erlaubt individuelles Lerntempo, Wiederholung, Querverbindungen.

Eine effektive Ausbildung setzt nicht auf ein einziges Medium. Sie nutzt die Stärken verschiedener Formate, um ein reichhaltigeres, lebendigeres, stabileres Lernen zu ermöglichen.

🧠 Unser Gedächtnis liebt den Medienmix, für schnellere, verlässlichere und langfristige Wiedererkennung.

4.4 Interaktion, Spiel, Gamification

Ernsthaftes Lernen bedeutet nicht zwangsläufig langweiliges Lernen. Im Gegenteil: Die wirksamsten Lernformate sind oft jene, die es schaffen, den Lernenden aktiv einzubinden, und sogar Freude und spielerische Elemente einzubauen.

In der Pädagogik spricht man dabei heute von Gamification: der Integration von spielerischen, interaktiven oder symbolisch motivierenden Elementen in ein Lernprogramm, ohne dabei Anspruch oder Tiefe zu verlieren.

Diese Herangehensweise hilft, Passivität zu überwinden, die Hauptursache für Abbrüche oder Vergessen in Online-Kursen. Sie steigert zudem die Motivation durch das Gefühl konstanter Fortschritte.

🎮 Spiel als Motivationsfaktor

Spielmechaniken einzubauen heißt nicht, das Lernen zu trivialisieren. Es bedeutet, anzuerkennen, dass Motivation auch durch Belohnung, Herausforderung und Fortschritt entsteht.

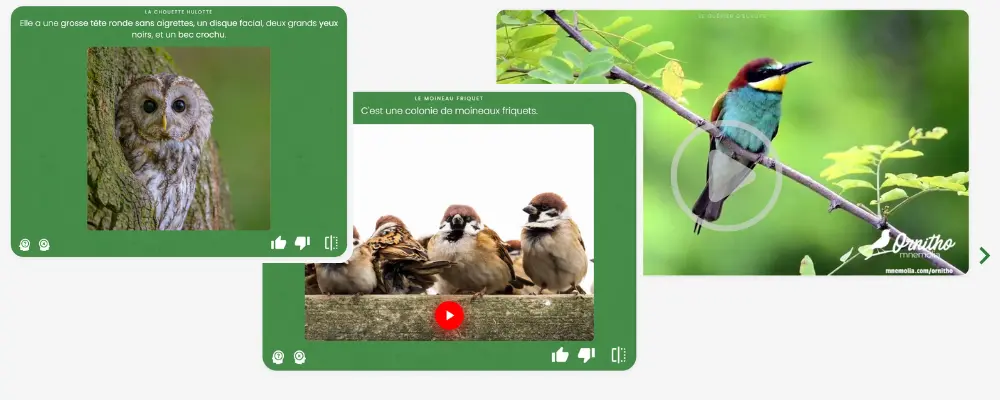

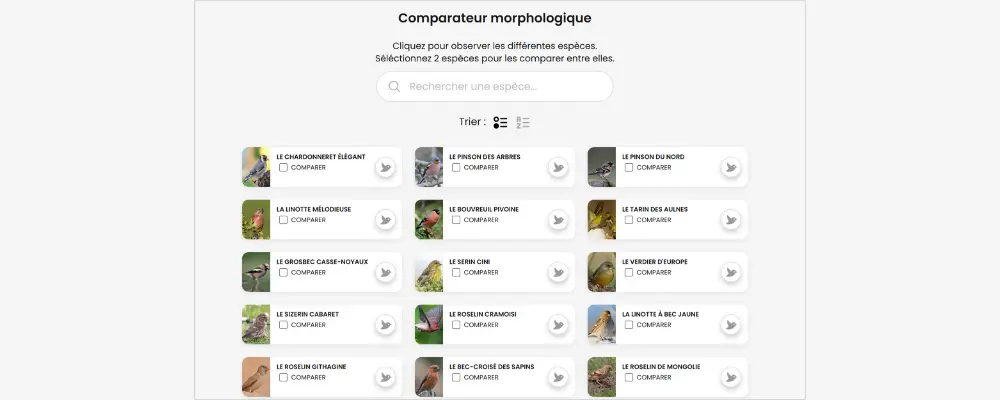

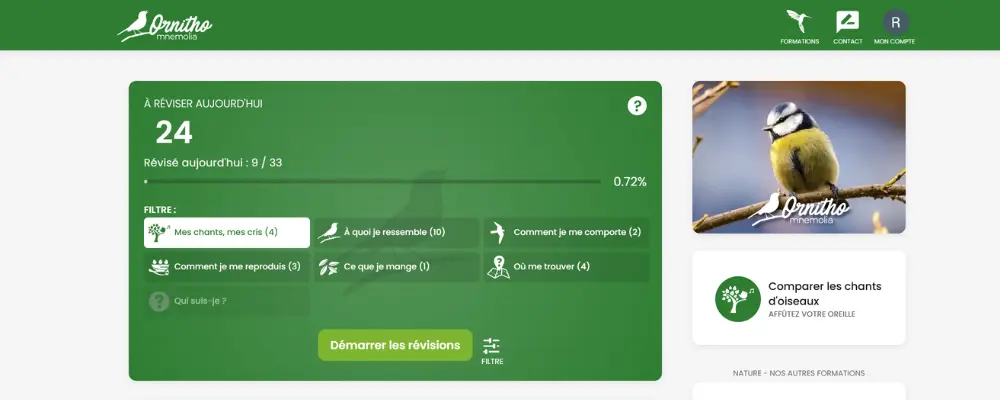

Ein gutes Beispiel ist das Sammelkartensystem in manchen Kursen wie Ornitho Mnemolia, Guide Europe.

Für jede beherrschte Art schaltet der Nutzer eine illustrierte virtuelle Karte frei (ähnlich wie bei Pokémon-Karten), mit Kerndaten (Größe, Gewicht, Lebensraum, Schutzstatus etc.). Diese Karten entwickeln sich mit dem Lernfortschritt: Je häufiger man wiederholt, desto höher steigt das Kartenlevel (bis zu 5), was die tatsächliche Beherrschung widerspiegelt.

So wird Lernen zu einer individuellen Mission:

- jede Karte ist Ausdruck eines verinnerlichten Wissens,

- jede Lerneinheit kann eine Belohnung bringen,

- die Sammlung ist ein lebendiges Dashboard des eigenen Fortschritts.

🧠 Es ist nicht nur Dekoration

Durchdachte Gamification verstärkt das Gedächtnis. Sie erzeugt emotionale Bindung, fördert das Engagement und bietet sofortiges Feedback. Sie verankert Wissen nicht nur kognitiv, sondern auch emotional und visuell.

Sie macht das Lernen greifbarer, motivierender und nachhaltiger. Und vor allem: Man lernt ohne sich zu zwingen, einfach weil man gerne weitermacht.

Zusammengefasst: Eine gute Ausbildung vergisst nicht, dass Lernen ein menschlicher Prozess ist, der anregend, lohnend und lebendig bleiben sollte. Interaktivität, Spiel und sichtbare Fortschritte sind Werkzeuge, die die Motivation fördern, und damit auch den Erfolg.

Sammelkarten in Ornitho Mnemolia, Guide Europe

V. 🛠️ Funktionen, die den Unterschied machen

5.1 Der Gesangsvergleich: Unterschiede hören lernen

Gerade am Anfang ist eine der größten Herausforderungen in der Ornithologie, ähnlich klingende Vogelstimmen zu unterscheiden. Manche Töne wirken sehr ähnlich, Unterschiede sind subtil, und es wird schwer, sicher zu bestimmen. Doch das akustische Erkennen ist ein zentraler Baustein des Lernens, zumal viele Arten eher gehört als gesehen werden.

Das menschliche Gehirn vergleicht sehr gut, wenn zwei Elemente nebeneinander vorliegen. Genau hier setzt eine bisher seltene, aber entscheidende Funktion an: der Gesangsvergleich.

🎧 Unterschiede hören lernen

Ein Gesangsvergleich erlaubt es:

- zwei Arten gezielt auszuwählen,

- ihre Stimmen abwechselnd oder nacheinander zu hören,

- die Unterschiede in Rhythmus, Tonhöhe, Klangstruktur zu erkennen,

- besser zu behalten, was unterscheidet, nicht nur, was typisch ist.

Ein gängiges Beispiel:

Amsel vs. Star

Für Anfänger:innen wirken beide ähnlich:

- beide singen melodisch,

- beide kommen häufig in Städten oder Gärten vor,

- ihre Gesänge sind vielfältig und überraschend.

Doch genaues Hinhören offenbart klare Unterschiede:

- die Amsel hat einen langsamen, flötenden, reich modulierten Gesang,

- der Star singt schneller, abgehackter, oft mit Imitationen oder metallischen Tönen.

Im direkten Vergleich werden diese Unterschiede plötzlich offensichtlich. Vor allem aber bleiben sie besser haften: Das Gehirn hat nicht nur zwei Laute gehört, es hat gelernt, sie aktiv zu unterscheiden.

🧠 Warum der Vergleich so gut funktioniert

Kognitionswissenschaften zeigen, dass Gedächtnis besonders gut durch Kontraste lernt. Betrachtet man eine Art isoliert, vergisst man leicht, „was sie ist". Im direkten Vergleich merkt man sich aber auch, was sie nicht ist.

Das Gehirn speichert auffällige Unterschiede zwischen zwei Elementen leichter als absolute Merkmale. Ein Vergleichstool nutzt diesen Effekt gezielt für die Bestimmung.

Zusammengefasst ist ein Gesangsvergleich besonders nützlich:

- um nahe verwandte oder oft verwechselte Arten zu unterscheiden,

- um das Gehör aktiv zu trainieren,

- um sicherer im Feld zu werden, auch ohne Sichtkontakt.

Eine scheinbar einfache, aber pädagogisch sehr wirkungsvolle Funktion, um echte Fortschritte zu machen.

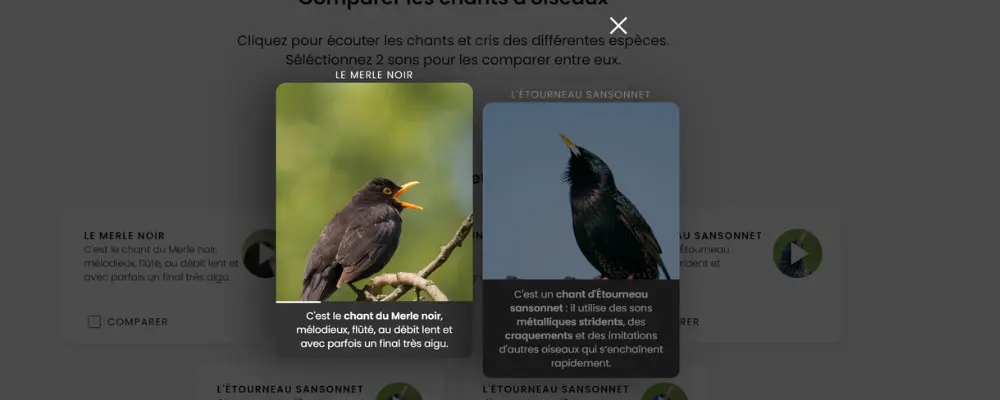

5.2 Der morphologische Vergleich: die visuelle Bestimmung verfeinern

In der Ornithologie sind gewisse Verwechslungen für Anfänger:innen beinahe unvermeidlich. Zwei Arten haben ähnliche Größe, ein vergleichbares Gefieder, ähnliche Verhaltensweisen, und es ist schwer zu sagen, was man tatsächlich gesehen hat.

Genau hier entfaltet ein morphologischer Vergleich seine Wirkung. Zwei Arten werden nebeneinandergestellt, auf einer einzigen Oberfläche, um ihre visuellen Merkmale Punkt für Punkt zu vergleichen.

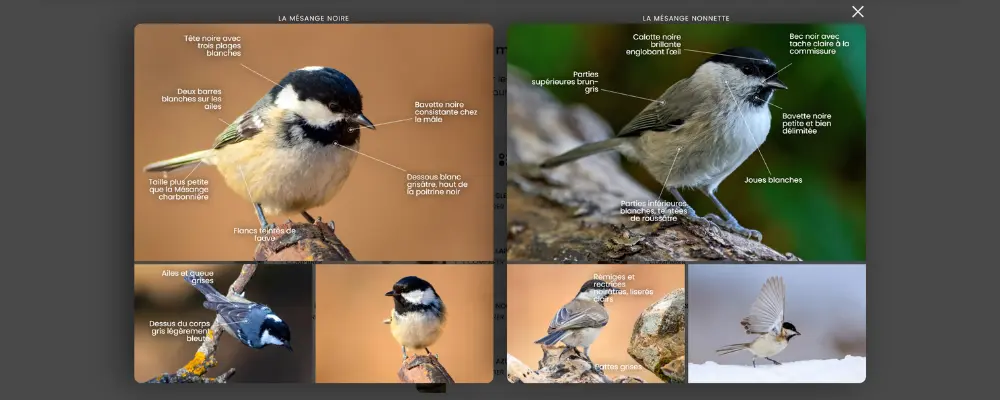

🖼️ Beispiel: Tannenmeise vs Sumpfmeise

Auf den ersten Blick können diese beiden Meisenarten für Verwirrung sorgen. Beide haben:

- eine dunkle Kopfkappe,

- ähnliche Körpergröße,

- ein insgesamt unauffälliges Gefieder.

Nebeneinander gestellt werden die Unterschiede deutlich:

- Die Tannenmeise hat einen hellen Nackenfleck, ein großes Kinnband und etwas kontrastreicheres Gefieder.

- Die Sumpfmeise hat eine durchgehende schwarze Kappe, keinen weißen Nackenfleck, ein kleines Kinnband und ein beigefarbenes, gleichmäßiges Gefieder.

Ein guter morphologischer Vergleich bietet mehr als zwei nebeneinander gestellte Bilder. Er zeigt:

- Fotos im gleichen Winkel unter vergleichbaren Bedingungen,

- klare Markierungen der zu beachtenden Details (Schnabelform, Farbgebung, Flügelbänder…),

- teils Ansichten im Flug, bei der Nahrungsaufnahme oder beim Gesang, zur vertieften Analyse.

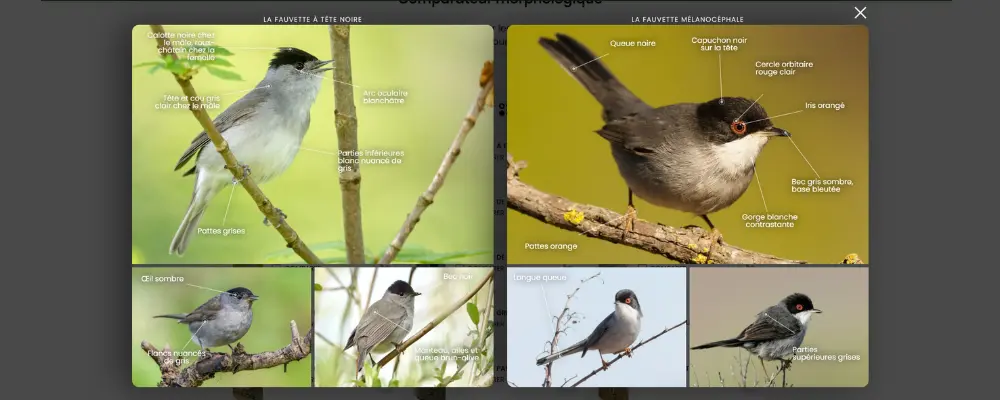

🔍 Noch ein Beispiel: Mönchsgrasmücke vs Samtkopf-Grasmücke

Ein weiteres häufiges Verwechslungspaar:

- beide Männchen haben eine schwarze Kopfkappe,

- ein dezentes graues Gefieder,

- und leben teils in ähnlichen Lebensräumen.

Aber:

- die Samtkopf-Grasmücke hat eine klar abgegrenzte schwarze Kappe, ein rotes Augenring und wirkt kompakter,

- die Mönchsgrasmücke hat eine weichere Kappenabgrenzung, dunkle Augen und eine schlankere Silhouette.

Auch hier hilft der direkte Vergleich, einen klaren visuellen Referenzpunkt zu schaffen, viel effektiver als zwei getrennte Steckbriefe.

🧠 Warum das funktioniert

Unser visuelles Gedächtnis funktioniert durch Vergleich. Es speichert weniger „das richtige Bild", sondern den Unterschied zwischen ähnlichen Bildern. Eine Art erkennen heißt oft, sie nicht mit einer anderen zu verwechseln.

Ein gut gestalteter Vergleich schärft den Blick, fördert die Aufmerksamkeit für Details und hilft, stabile visuelle Anker zu schaffen.

🎯 Zusammenfassung

Kurz gesagt: Ein morphologischer Vergleich ist ein wertvolles Werkzeug zur Auflösung klassischer Verwechslungen. Er hilft dabei:

- Unterschiede schneller zu erkennen und zu merken,

- häufige Fehler zu korrigieren,

- das Vertrauen in die eigene visuelle Beobachtung zu stärken.

Zwei getrennte Steckbriefe können Verwirrung stiften, eine direkte Gegenüberstellung bringt sofortige Klarheit.

Hier folgt der vollständige Text für Abschnitt 5.4, Das intelligente Wiederholungssystem, didaktisch durchdacht und kohärent mit den vorherigen:

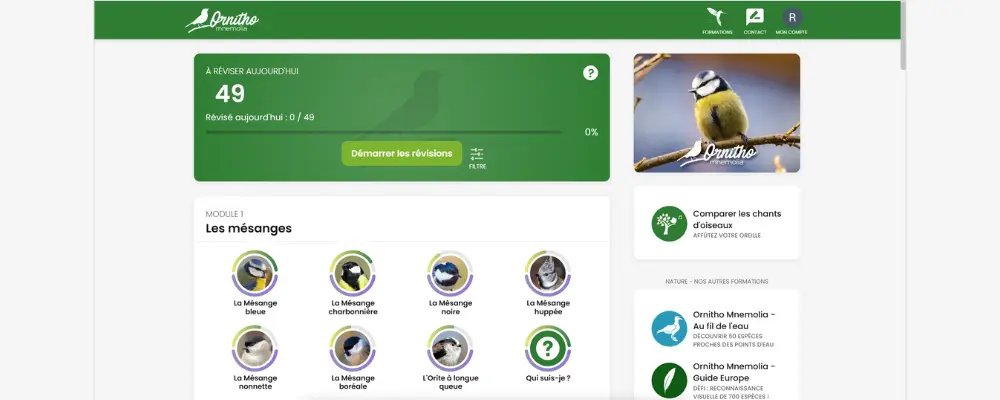

5.3 Das intelligente Wiederholungssystem

Beim Erlernen der Vogelbestimmung besteht die eigentliche Herausforderung nicht darin, Informationen zu entdecken, sondern sie zu behalten. Und vor allem, sie lang genug zu behalten, um sie draußen im Gelände abrufen zu können, manchmal Wochen nach dem ersten Lernen.

Genau hier kommt eine zentrale, aber in klassischen Kursen noch seltene Funktion ins Spiel: ein intelligentes Wiederholungssystem, das auf den Prinzipien der verteilten Wiederholung basiert (siehe Abschnitt 2.3).

🧠 Wiederholung im Rhythmus des Gehirns

Das menschliche Gedächtnis funktioniert in Zyklen. Eine Information, die nur einmal gesehen wurde, wird schnell vergessen. Wenn sie jedoch zum richtigen Zeitpunkt wiederholt wird, kurz bevor sie vergessen würde -, verankert sie sich immer tiefer.

Ein intelligentes Wiederholungssystem, wie es auf der Plattform Mnemolia integriert ist, folgt genau diesem Prinzip: Es plant Erinnerungen automatisch, basierend auf deiner individuellen Leistung bei jedem Inhalt.

- Bei korrekter Antwort: Das Intervall bis zur nächsten Wiederholung wird länger.

- Bei Unsicherheit oder Vergessen: Die Wiederholung kommt früher zurück.

- Bei mehrfachen Fehlern: Die Einheit wird intensiver wiederholt, bis sie sitzt.

So entsteht ein individuell angepasstes Fortschrittstempo, das perfekt zur tatsächlichen Gedächtnisleistung passt.

📅 Was ändert das konkret?

Jeden Tag erhält der Nutzer eine gezielte Auswahl an Karten zur Wiederholung. Er muss nicht selbst entscheiden, was wiederholt werden soll, das System übernimmt das. Das bedeutet:

- Zeitersparnis (nur das Notwendige wird wiederholt),

- weniger mentale Belastung (kein eigener Plan nötig),

- klare Übersicht über den Lernstand (aktuelle, gemeisterte, überfällige Karten...).

Ergebnis: Das Lernen wird flüssiger, nachhaltiger und deutlich weniger frustrierend. Man kommt voran, ohne ständig von vorn beginnen zu müssen, und behält Gelerntes langfristig.

🧠 Ein System auf Basis konkreter Daten

Einige Systeme wie der von Mnemolia entwickelte Algorithmus MN-4 gehen noch weiter: Sie berücksichtigen Antwortzeiten, vergangene Fehler und sogar kollektive Lernerfahrungen anderer Nutzer:innen, um die Wiederholungen fein anzupassen, ganz ohne dass man die Technik dahinter verstehen muss.

Das ist kein technisches Spielerei, sondern eine konkrete Umsetzung der Funktionsweise des menschlichen Gedächtnisses in ein lernwirksames Werkzeug.

Ein gutes Wiederholungssystem ist unsichtbar, aber entscheidend. Es verwandelt einen punktuellen Kurs in dauerhaftes Lernen.

Ohne geplante Wiederholung vergisst man.

Mit ihr behält man, ohne unnötigen Aufwand, aber langfristig.

VI. 🧩 Schritte zum Aufbau deines eigenen Lernwegs

6.1 Der Einstieg: nicht gleich alles wissen wollen

Ein häufiger Anfängerfehler beim Vogellernen ist der Wunsch, alles auf einmal lernen zu wollen. Man öffnet ein Bestimmungsbuch oder eine App, sieht Hunderte Arten, und denkt: "Ich muss sie alle kennen." Das Resultat: Überforderung, Frust, Abbruch. Verständlich, aber vermeidbar.

Vogelkenntnis ist keine Enzyklopädieübung. Es geht nicht um das Sammeln rohen Wissens, sondern um den schrittweisen Aufbau von Orientierungspunkten. Und wie jede gute Konstruktion beginnt sie mit dem Fundament.

🎯 Konzentration auf die häufigsten Arten

Im Garten, im Park, an Hecken oder im Wald begegnet man immer wieder denselben 20 Arten. Diese gilt es zuerst zu lernen:

- Meisen (Blaumeise, Kohlmeise, Tannenmeise, Sumpfmeise ...),

- Rotkehlchen, Amsel, Sperlinge, Stare, Buchfinken,

- Tauben, Türkentauben, Rabenkrähen,

- einige Grasmücken oder Zilpzalpe je nach Jahreszeit.

Der Vorteil: Man begegnet ihnen oft. Das heißt: Man hört, sieht und wiederholt sie regelmäßig, ganz natürlich. Jede Begegnung wird zur Wiederholung.

Genau das ist das Prinzip einer guten strukturierten Ausbildung: mit häufigen, leicht beobachtbaren und gut merkbaren Arten beginnen, und dann allmählich steigern.

🧭 Nach Interesse lernen, nicht aus Pflichtgefühl

Es ist unnötig (und sogar hinderlich), sich zum Lernen einer Art zu zwingen, die einen nicht anspricht. Emotionen spielen beim Gedächtnis eine zentrale Rolle: Wir behalten besser, was uns berührt, was uns neugierig gemacht hat, was wir benennen wollten.

Wenn dich ein unbekannter Vogelgesang im Morgengrauen beeindruckt hat, fang damit an. Wenn dich ein Vogel im Garten fasziniert, geh diesem Impuls nach. Du musst keiner taxonomischen oder alphabetischen Logik folgen.

Nach Affinität zu lernen heißt, sich eine persönliche mentale Karte aufzubauen, basierend auf Begegnungen und Aha-Erlebnissen. Diese Karte ist viel stabiler als jede auswendig gelernte Liste.

🎯 Zusammenfassung

Kurz gesagt: klein anfangen, bei dem bleiben, was man wirklich sieht, der eigenen Neugier folgen, das sind die besten Voraussetzungen für einen nachhaltigen Einstieg ins Lernen, ohne Frust.

6.2 Wissen testen und Fortschritte machen

Das Erlernen der Vogelbestimmung besteht nicht darin, Steckbriefe zu lesen oder Gesänge in Dauerschleife zu hören. Damit das Wissen im Gelände abrufbar wird, reicht bloße Informationsaufnahme nicht aus. Man muss trainieren, das Gelernte aktiv abzurufen, es von ähnlichen Arten zu unterscheiden und Fehler zu erkennen und zu korrigieren.

Hier kommen Quizfragen, konstruktive Fehler und Wiederholungszyklen ins Spiel.

🧠 Quiz: das Gedächtnis aktivieren, statt passiv zu erkennen

Ein gutes Vogel-Quiz soll nicht „prüfen" im schulischen Sinne. Es soll das Gedächtnis durch aktives Abrufen stärken. Ziel ist, dass der Nutzer:

- die Antwort mental sucht, bevor er sie sieht,

- sich bewusst für eine Option entscheidet,

- selbst bewertet, ob er die Art wirklich kennt.

Dieses Prinzip des „aktiven Abrufs" ist wesentlich wirksamer als passiver Konsum. Es sendet ein klares Signal ans Gehirn: "Diese Information ist wichtig, ich muss sie behalten."

In gut konzipierten Kursen sind Quizfragen nicht separat, sondern direkt in die Lerninhalte integriert, um sofort aus Konsum Lernen zu machen.

❌ Die Nützlichkeit von Fehlern

Fehler machen wir ungern, doch laut kognitiver Forschung ist Fehlermachen essenziell fürs Lernen, solange es ein direktes Feedback gibt.

Wenn man bei einer Art, einer Silhouette oder einem Gesang danebenliegt, schärft sich die Aufmerksamkeit beim nächsten Mal. Das, was zuvor verwirrte, wird klarer, man spricht von einem konstruktiven Fehler.

Vorausgesetzt, es gibt:

- eine klare Erklärung direkt danach (Korrektur, Bild, Ton...),

- die Möglichkeit, das Thema später nochmals gezielt zu wiederholen (durch verteilte Wiederholung).

🔁 Wiederholungszyklen: Wissen langfristig verankern

Hier entfaltet sich der komplette Lernkreislauf in seiner ganzen Wirkung:

- Erster Kontakt mit einer Art (strukturierter Multimedia-Inhalt),

- Testen (Quiz oder Selbsteinschätzung),

- Geplante Wiederholung (abhängig von Fehlern und Erfolgen).

Diese Abfolge sorgt für nachhaltige Verankerung. Ein guter Kurs baut diesen Zyklus ins Lernkonzept ein, automatisch, ohne dass der Lernende alles selbst organisieren muss.

Wissen zu testen ist kein „Bonus" im Lernprozess. Es ist der Motor, der Wissen festigt. Ein hochwertiger Kurs vermittelt nicht nur, er lässt dich handeln, reflektieren, korrigieren, festigen.

VII. 🧭 Wie wählt man die passende Ausbildung?

7.1 10 einfache Kriterien zur Bewertung eines Vogeltrainings

Bei der Vielzahl an Angeboten, Online-Kurse, YouTube-Kanäle, Apps, MOOCs..., ist es oft schwer zu wissen, wem man vertrauen kann. Doch mit ein paar klaren Kriterien erkennt man schnell, ob ein Kurs seriös, strukturiert und wirklich lernwirksam ist.

Hier sind 10 Punkte, die du überprüfen solltest, egal ob Einsteiger:in oder Fortgeschrittene:r:

✅ 1. Ein klarer Lernpfad

Die Ausbildung stapelt nicht einfach Inhalte, sondern bietet einen strukturierten Weg in aufeinander aufbauenden Etappen.

✅ 2. Klare Lernziele

Es ist deutlich, was du am Ende können wirst (z. B. 40 Arten bestimmen, Gesänge unterscheiden etc.).

✅ 3. Multimediale Inhalte

Klänge, Bilder, Videos, Texte, der Kurs nutzt verschiedene Sinneskanäle, um das Lernen zu verstärken.

✅ 4. Regelmäßige Quiz oder Tests

Die Lernenden werden aktiv eingebunden durch Übungen, Fragen, Vergleiche, Bestimmungsspiele...

✅ 5. Ein System für geplante Wiederholung

Die Ausbildung enthält idealerweise verteilte Wiederholung: Du musst nicht selbst entscheiden, was du wiederholst, es wird für dich geplant.

✅ 6. Rückmeldung zu Fehlern

Jeder Fehler wird mit einer klaren Erklärung beantwortet, nicht nur mit der „richtigen Lösung".

✅ 7. Langfristige Begleitung

Es gibt eine Struktur, einen Fortschrittsplan, ein Dashboard oder zumindest einen regelmäßigen Überblick.

✅ 8. Intelligent ausgewählte Arten

Es werden nicht 200 Arten auf einmal angeboten, sondern ein gezielt aufgebautes Set: häufig + nützlich + progressiv.

✅ 9. Alltagstauglichkeit

Die Lerneinheiten sind kurz, flexibel, mobilfreundlich, auch auf dem Smartphone. Kein stundenlanges Sitzen vor dem PC nötig.

✅ 10. Ein echtes didaktisches Konzept

Man merkt, dass Format und Tools wirklich zum Lernen entwickelt wurden, nicht nur, um hübsch auszusehen.

Diese 10 Kriterien ermöglichen eine schnelle Einschätzung, ohne dass man Bildungs- oder Ornithologie-Experte sein muss. Wenn ein Kurs die meisten davon erfüllt, sind Sie wahrscheinlich gut aufgehoben.

7.2 Vergleichstabelle (YouTube, MOOC, Mnemolia)

Nicht alle Lernformate verfolgen dieselben Ziele oder nutzen dieselben Mittel. Manche eignen sich gut zur Entdeckung, andere zur Vertiefung, und wenige ermöglichen wirklich den Aufbau dauerhafter Fähigkeiten.

Hier eine vergleichende Übersicht dreier gängiger Formate:

| Kriterium | YouTube | MOOC Naturkunde | Mnemolia-Kurs |

|---|---|---|---|

| Zugänglichkeit | Sehr einfach, 100 % kostenlos | Kostenlos oder sehr günstig | Sofortiger Zugang, Modul 1 kostenlos |

| Didaktische Struktur | Keine oder sehr begrenzt | Linearer, starrer Ablauf | Modularer und progressiver Pfad |

| Individuelles Lerntempo | Nein | Nein | Ja, frei wählbares Tempo + adaptive Wiederholung |

| Multimodalität (Ton, Video, Bilder) | Je nach Video unterschiedlich | Ziemlich gut | Sehr umfassend (Ton + Video + Karten) |

| Aktives Lernen / Quiz | Selten | Einige Multiple-Choice | Aktives Erinnern + vielfältige Quiz |

| Geplante Wiederholung (Spaced Repetition) | Nein | Nein | Ja, mit intelligentem Algorithmus |

| Fortschrittsverfolgung | Keine | Allgemein oder kollektiv | Individuell (Fortschritt, Beherrschung) |

| Interaktivität | Gering | Mittel | Hoch (Vergleiche, Karten, Spiele) |

| Feldnähe / ornithologische Spezialisierung | Unterschiedlich | Meist eher theoretisch | Spezifisch, auf reale Beobachtung ausgerichtet |

| Erforderliche Verbindlichkeit | Keine | Begrenzt im Zeitrahmen | Flexibel, im eigenen Tempo |

🎯 Fazit

- YouTube eignet sich hervorragend, um Neugier zu wecken, Arten zu entdecken oder Gesänge anzuhören. Doch fehlende Struktur und Interaktion begrenzen den Lernerfolg deutlich.

- MOOCs bieten allgemeines Wissen, meist im wissenschaftlichen oder vereinsbasierten Kontext. Doch sie sind oft theoriebetont und wenig praxisnah.

- Ein strukturierter Kurs wie Mnemolia basiert auf den effektivsten pädagogischen Prinzipien (Spaced Repetition, aktives Erinnern, Multimodalität), um echte Kompetenz aufzubauen, im eigenen Tempo.

Jedes Format hat seinen Platz. Doch wer Vogelstimmen zuverlässig und nachhaltig lernen möchte, kommt an einem durchdachten Kurs kaum vorbei.

VIII. ✨ Was Sie jetzt tun können

Ein Leitfaden ist gut. Aber echtes Lernen beginnt mit Handeln. Sie müssen nicht Ihr Leben umkrempeln oder ein ehrgeiziges Projekt starten, oft reicht es, ein paar einfache Schritte zu setzen, um in Bewegung zu kommen.

Hier drei konkrete Dinge, die Sie heute oder diese Woche tun können, um mit dem Lernen zu beginnen.

1. 🧭 Ihren Lernstil erkennen

Nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um über Ihren Ausgangspunkt nachzudenken:

- Haben Sie bereits visuelle oder akustische Orientierungspunkte?

- Lernen Sie lieber allein, online, oder in der Gruppe?

- Brauchen Sie eine klare Struktur oder sind Sie eher selbstorganisiert?

- Ziehen Sie Klänge, Bilder oder Feldbeobachtung vor?

Das hilft Ihnen, ein passendes Lernformat zu wählen, und vor allem mit Ihren Stärken zu arbeiten, nicht gegen sie.

2. 🐦 Wählen Sie 1 bis 3 Arten für diese Woche

Es geht nicht darum, alles zu lernen. Im Gegenteil, starten Sie klein, gezielt, lokal:

- Wählen Sie eine Art, die Sie oft sehen.

- Oder eine, die Sie schon lange fasziniert.

- Oder eine, die Sie kürzlich gehört haben, aber nicht kannten.

Beschränken Sie sich auf 1 bis 3 Arten diese Woche. Ziel ist nicht „alles zu wissen", sondern diese Arten wirklich zu behalten.

3. 🎓 Kostenloses Modul testen, vergleichen, entscheiden

Der beste Weg, eine Ausbildung zu wählen, ist, sie zu testen. Die meisten seriösen Kurse bieten einen kostenlosen Einführungsteil an.

Nutzen Sie die Gelegenheit, um:

zu prüfen, ob Ihnen die Lernweise zusagt,

das Wiederholungssystem zu testen,

mit anderen Formaten zu vergleichen,

und vor allem zu sehen, ob Sie sich wirklich etwas merken.

Das kostenlose Einstiegskapitel des Ornitho Mnemolia-Kurses ist unverbindlich. Es beginnt mit der Blaumeise, einer häufigen, aber oft missverstandenen Art. Jetzt kostenlos entdecken.

Sie müssen nichts perfekt planen. Es genügt:

- Ihren Standpunkt zu kennen,

- einen einfachen Startpunkt zu wählen,

- eine Methode zu testen, die Sie wirklich weiterbringt.

Jeder Lernweg beginnt mit einer einfachen Entscheidung: den ersten Schritt zu machen, heute.

IX. 📚 Ressourcen & Literatur

Für alle, die tiefer einsteigen möchten: Hier finden Sie eine Auswahl nützlicher Quellen, von ornithologischen Werken über kognitionswissenschaftliche Studien bis hin zu Lernmethodik.

🧠 Wissenschaftliche Studien zum Gedächtnis

- Ebbinghaus, H. (1885). Über das Gedächtnis. Erste Modellierung der Vergessenskurve.

- Kang, S.H.K. (2016). Spaced Repetition Promotes Efficient and Effective Learning: Policy Implications for Instruction. Policy Insights from the Behavioral and Brain Sciences.

- Roediger, H.L. & Butler, A.C. (2011). The critical role of retrieval practice in long-term retention. Trends in Cognitive Sciences.

- Cepeda, N.J. et al. (2006). Distributed practice in verbal recall tasks: A review and quantitative synthesis. Psychological Bulletin.

🐦 Empfohlene ornithologische Guides (französischsprachig)

- Le Guide Ornitho, M. Svensson, L. Mullarney, D. Zetterström (Delachaux et Niestlé)

➝ Europäische Referenz für die visuelle Bestimmung

🎓 Weitere Plattformen und Lernmaterialien

- Merlin Bird ID

➝ App zur akustischen Erkennung mit weltweiter Datenbank - MOOC Ornitho, LPO

➝ Kostenloser Online-Kurs, zugänglich und gut verständlich - oiseaux.net

➝ Artensteckbriefe, Netzwerk naturkundlicher Beitragender

🔄 Artikel zur verteilten Wiederholung und zum aktiven Abruf

- SuperMemo Guru

➝ Populärwissenschaftliche Artikel vom Entwickler des ersten SM-2-Algorithmus - Mnemolia, Algorithmus MN-4

➝ Vorstellung des Wiederholungsalgorithmus der Plattform

X. 🙌 Fazit

Vögel zu erkennen ist weder Experten vorbehalten noch für Anfänger unerreichbar. Es geht nicht um Talent oder ein „natürliches" Gedächtnis: Es ist eine Fähigkeit, und wie jede Fähigkeit lässt sie sich erlernen, mit dem richtigen Rahmen, Tempo und Werkzeug.

Dieser Leitfaden hat gezeigt: Entscheidend ist nicht die Menge an Inhalten, sondern die Art, wie sie Ihren Fortschritt unterstützen.

Wer schrittweise lernt, gezielt wiederholt, beobachtet, sich testet und merkt, dass sich Wissen festigt... wird automatisch motivierter. Man zwingt sich nicht zum Lernen, man hat Lust weiterzumachen.

Es gibt viele Kurse, mit unterschiedlichen Stärken und Schwächen.

Unter ihnen bietet Mnemolia einen Ansatz, der das Lernen in einen klaren, motivierenden und nachhaltigen Prozess verwandelt:

- indem er die Funktionsweise unseres Gedächtnisses berücksichtigt,

- indem er aktives, schrittweises Lernen fördert,

- indem er motivierende Tools integriert (Vergleiche, Karten, Fortschrittsanzeige...),

- und indem er Sie in Ihrem eigenen Tempo lernen lässt, ohne Druck.

Das Wichtigste? Anfangen. Eine Art, ein Gesang, ein Merkmal. Und sehen, was daraus wird.

Denn Vogelbestimmung zu lernen heißt vor allem, neu sehen und hören zu lernen, und das kann jeder.

-